理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト

PT-OT-ST.NET

トピックス

2025.05.20

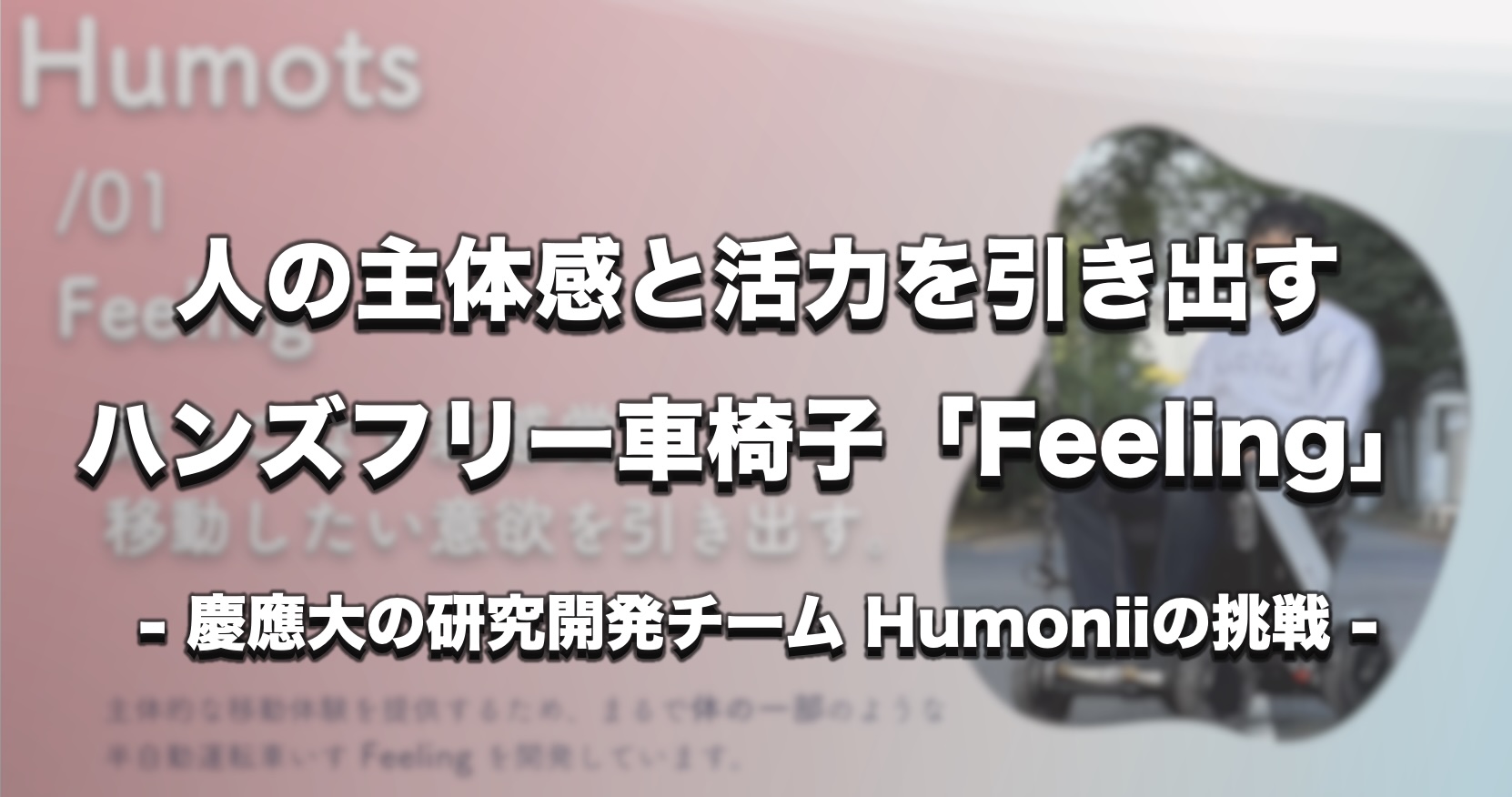

人の主体感と活力を引き出すハンズフリー車椅子「Feeling」 ー 慶應大 研究開発チームの挑戦

慶應義塾大学の研究開発チームHumoniiは、ハンズフリーで主体的な移動を実現する半自動運転車椅子「Feeling」の事業化に向けて実証実験を進めています。

「Feeling」は、電動車椅子にハンズフリー操作機能と安全アシスト機能を付加するアタッチメントです。”人と機械の調和により、人の活力を引き出す”をコンセプトに、手を使わず体幹のわずかな動作で車椅子の操作を可能とし、人の主体感を尊重した車椅子活用の実現を目指しています。

Humoniiは、慶應義塾大学理工学部の高橋正樹研究室メンバーを中心に、研究にとどまらず実装化する製品の開発を目指して、2023年に自主的にチームが結成されました。専門である知能ロボティクスや人の計測技術などを通して、ロボット機器が人や地域になじみ、調和する形で社会へ実装することを目指しています。

今回、研究開発チームHumoniiの発起人であり開発者の川崎陽祐さんと、メンバーの鈴木悠真さんに「Feeling」の開発背景や特徴、現在抱えている課題についてお話を伺いました。

開発背景

ー ハンズフリーの半自動運転車椅子「Feeling」の開発に至った経緯を教えてください。

川崎さん 高橋正樹研究室ではこれまで、電動車椅子を改造して喫茶店の業務を代行するロボットや、病院内で搬送作業を担うロボットの研究開発に取り組んできました。これらの研究を通じて「物を運ぶ」という機能を追求するなかで、自動運転技術の精度が向上し、「この技術を応用すれば、人を運ぶことも可能なのではないか」と考えるようになりました。

そこで、全自動で移動することができる電動車いすの研究開発を進め、実際に車いすユーザの方に実証実験のご協力をいただきました。

自動運転は実現できたものの、ユーザーの方からは「自分の意思というよりも、動かされているように感じて不安だった。もっと自分の意思で主体的に動きたい」という率直なご意見をいただきました。この言葉に、私たちは大きな衝撃を受けました。

自動で動くことは、身体的な負担を軽減できるという意味で良いことだと考えていました。しかし、この経験を通じて、私たちは「自分で動くこと」そのものが、車椅子ユーザーにとってとても大切な価値であることに気づかされたのです。

川崎さん また、私たちはこれまで「物を運ぶ装置」を開発する立場であり、自ら電動車椅子に乗って体験する機会はありませんでした。実際に乗ってみると、自分の意思とは無関係に機械に動かされることの怖さを身をもって感じました。

この「動かされる感覚」は、時としてその人の尊厳を損なうものであり、その人がもつ本来の「意思」が十分に尊重されていない可能性があると、強く実感しました。

この経験を経て、私たちは「ロボットが本来果たすべき役割とは何か」という問いに向き合うようになりました。

そしてたどり着いたのが、すべての人が自分らしさを諦めずに生きられる未来をつくるために、移動の中に「主体感」を取り戻すこと。その想いから、新たな研究テーマとして半自動運転車椅子「Feeling」の開発へとつながっていきました。

ー Fellingの開発過程において、大切にしてきたことを教えてください。

川崎さん 配送ロボットの実証実験を行った際、リハビリテーション病院の先生からいただいた言葉がとても印象に残っています。先生は、配送ロボットを導入する目的について、「リハビリテーション業務をロボットに任せたいわけではなく、患者さんと向き合う時間をもっと増やすために、誰でもできる運搬業務をロボットに任せたい」と仰いました。この言葉を聞いたとき、ロボットが担うべき役割について新たな視点を得たように感じました。

その後、何度もディスカッションを重ねる中で、私は「その人自身が一番興味を持ち、感情が動く瞬間を、自分らしく楽しんでもらうことを機械がサポートする世界観を作りたい」と強く思うようになりました。開発者として、機械を使う人の先を見据えて製作することの重要性を改めて感じた瞬間でした。

また、研究を進める過程で、車椅子ユーザーの方々が自分でできることが減少し、それが自己効力感の低下を招き、うつ病を経験された方が多いことが分かりました。

自己効力感を向上させるためには、主体的な成功体験が不可欠だと考えています。そこで、ロボットによる単なる自動化ではなく、ユーザーが主体となり成功体験を味わうための「能力を引き出す支援」をすることが大切だと気づきました。それが私たちの開発目標であり、これを実現するために生まれたのが「Feeling」です。

Feelingの特徴と課題

ー 「Felling」の特徴や魅力を教えてください。

川崎さん 「Feeling」は、既存の電動車椅子にベルト式の装置を装着し、利用者が体幹を軽く動かすだけで、行きたい方向に車椅子が進んだり、止まったりすることができます。ジョイスティックを使用せずに操作できるため、両手が自由に使える点が大きな特長です。家事やお仕事、さらにはスポーツやゲームなど、移動のみならず手を使う場面で活動の幅が大きく広がります。

さらに、安全性にも配慮されています。3次元環境計測技術を活用することで、障害物や危険な状況を検知し、自動的に停止・回避動作を行います。

また、「Feeling」は細やかな調整が可能なため、幼少期のお子さまから高齢者の方まで、幅広い年齢層の方にご利用いただける柔軟性を備えています。年齢や体の状態に応じたチューニングにより、一人ひとりに最適な移動体験を提供することができます。

ー 半自動で動く魅力の一方で、無意識な操作によって動くリスクなども考えられますが、現在抱えている課題について教えてください。

鈴木さん まさに現在の研究においても課題となっているのが、急な障害物に対して「恐怖感を与えずに滑らかに停止しつつ、確実に危険を回避する」というバランスの追求です。危険を察知して急停止する機能は重要ですが、その動きがあまりに急であれば、逆に利用者に不安を与えてしまうことになります。この繊細な制御の調整には、高度な技術と綿密な検証が求められており、現在も試行錯誤を重ねています。

また、日常的な動作、たとえば、不意に物を落として拾おうとする場面や、センサが故障してしまった際に、安全な動作や使用者にお知らせするシステムなども、実際の使用状況を想定しながら、丁寧に検証・改善を進めています。

Feelingが活用される未来への展望

ー これまで実証実験をしてきた中で、嬉しかったエピソードはありますか?

川崎さん これまでに1,000人以上の方に「Feeling」の試乗体験をしていただきました。特に印象的だったのは、脳性麻痺で車椅子を使用しているお子さんが体験されたときのことです。手先の操作が難しくジョイスティックは使いづらい状況でしたが、体幹の動きはしっかりしていたため、ベルト式の操作がうまく機能しました。お子さんが自分の意思で車椅子を動かし、お母さんのもとへ進んでいく様子を見て、ご家族も涙を浮かべて喜ばれていました。

その様子をみた時には私たちも感動しましたし、「Feeling」が持つ可能性を実際に感じ取っていただけたことは、私たちにとって何よりも大きな励みとなりました。

同時に、早く必要としている方に「Feeling」を届けたいと強く思いました。

ー これからどのように活用される未来を描いていますか?

川崎さん いろいろな想定はありますが、まずは普段の生活で使っていただくことを基本に考えています。また、病院内でリハビリテーションに活用いただいたり、ハンズフリーであることを活用し、就業においても人前に出る仕事にも堂々と活用できるように寄与したいと思っています。移動には日常生活だけでなく「楽しむ」ことが大切だと思うので、エンタメ的な場面としてアウトドアやスポーツ、趣味などにも活用いただきたいです。理想は、Feelingを通して障がい者も健常者も、高齢者も子供も全員が生きやすく楽しめるユニバーサルな未来を創りたいです。

ー 実証実験段階として、今必要としていることはありますか?

川崎さん たくさんある中で、まずはコアなユースケースを探しています。私たちは、①生活支援、②就業支援、③エンタメの3つのカテゴリーで実装に向けた実証実験を進めています。

例えば、就業支援の分野では、企業側が障がい者雇用の体制を整えていても、障がいのある方が自身の行動に制限を感じ、就労に踏み出せないケースがあります。また、その逆の状況もあります。

「Feeling」を通じてできることが増え、互いに理解度を高め、ともに働くイメージを具体的に持てるように、まずは企業やそこで働く車椅子ユーザの皆様に体験していただく機会を設けたいと考えています。

また、PT-OT-ST.NETをご覧の皆様は理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の方が多いと伺っております。

● Feelingと相性の良さそうな疾患の方のご紹介

● 楽しみながらリハビリになりそうなFeelingの活用方法のアイデア

● Feelingを使ったプロジェクトを一緒にやってみたい方

● 純粋に興味がある方

など、少しでも当てはまる方やご協力いただける方がいらっしゃれば地域を問わず、どこにでも飛んでいきますので、ご連絡お待ちしております!

今後さらに、「人の活力を引き出す機械」として進化していくために、多くの方と意見を交わしながら取り組みを進めていければ嬉しいです。

引用・参考

■ TokyoものづくりMovement

■ Humonii 公式HP

■ Humonii 公式YouTube

■ Humonii 公式Instagram

PT-OT-ST.NETは価値ある情報を届けることを目的に、皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。情報提供、寄稿、投稿はこちらよりご連絡ください。

この記事が気に入ったらいいね!しよう

人気記事

- 【速報】令和8年度診療報酬改定 個別改定項目(その1)

- 【公開】令和8年度 診療報酬改定 特設サイト

- 【衆議院選挙】リハビリテーション専門職の候補者、各地で立候補

- 【介護報酬改定】訪問リハビリも処遇改善加算の対象に、PT・OT・STの給与改善へ ー 令和8年度・期中改定

- 【論点まとめ】リハビリテーションの評価はどう変わる? 令和8年度診療報酬改定を読む

- 【診療報酬改定】早期リハの評価・休日リハ・単位上限・書類業務の削減などが論点に【中医協・総会】

- 【リハ関連抜粋】令和8年度診療報酬改定の議論を整理 ー 中医協

- 【座談会レポート】自分の能力を最大化させる、セラピストのリアルなAI活用

- 令和7年度補正予算の賃上げ支援を読み解く ― リハビリテーション専門職への影響 ―

- 【リハ関連抜粋】2026年度診療報酬改定 入院・外来医療等の「中間とりまとめ」了承 ー 中医協

- 【速報】令和8年度診療報酬改定 個別改定項目(その1)

- 【公開】令和8年度 診療報酬改定 特設サイト

- 【衆議院選挙】リハビリテーション専門職の候補者、各地で立候補

- 【介護報酬改定】訪問リハビリも処遇改善加算の対象に、PT・OT・STの給与改善へ ー 令和8年度・期中改定

- 【論点まとめ】リハビリテーションの評価はどう変わる? 令和8年度診療報酬改定を読む

- 【診療報酬改定】早期リハの評価・休日リハ・単位上限・書類業務の削減などが論点に【中医協・総会】

- 【リハ関連抜粋】令和8年度診療報酬改定の議論を整理 ー 中医協

- 【座談会レポート】自分の能力を最大化させる、セラピストのリアルなAI活用

- 令和7年度補正予算の賃上げ支援を読み解く ― リハビリテーション専門職への影響 ―

- 【リハ関連抜粋】2026年度診療報酬改定 入院・外来医療等の「中間とりまとめ」了承 ー 中医協

- もっと見る 省略する

情報提供

皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。

あなたは医療関係者ですか?

ページ上部へ戻る