理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト

PT-OT-ST.NET

トピックス

2025.02.25

【インタビュー】職場における『腰痛予防宣言』ー 今村総合病院の実践者が語る、課題と展望

本記事では、病院内で腰痛予防活動に積極的に取り組む理学療法士の実態に着目し、院内での取り組み内容と実際に現場で感じている想いについて、今村総合病院(鹿児島県)の理学療法士・松元龍さんにお話を伺いました。

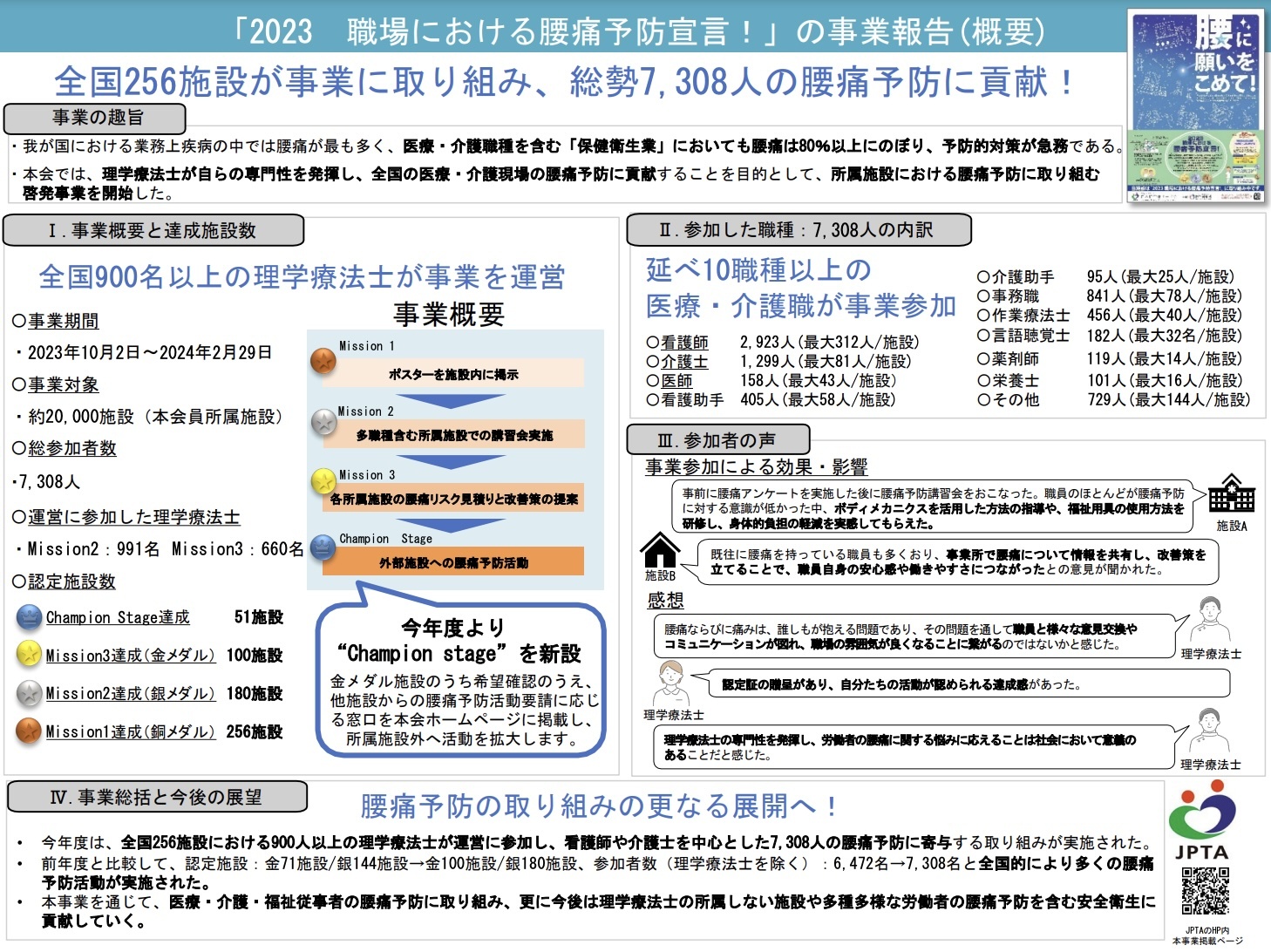

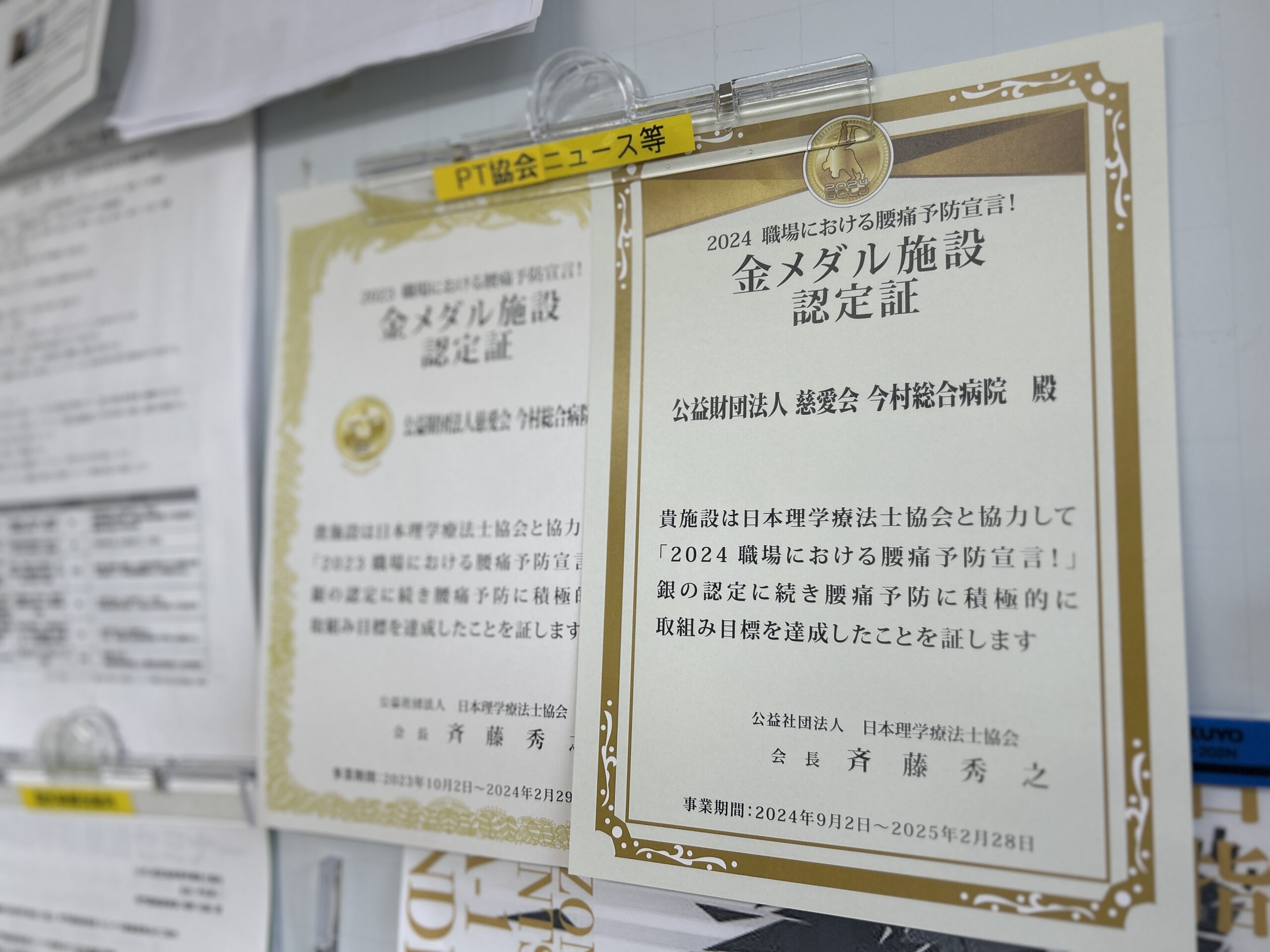

「職場における腰痛予防宣言!」は、取り組み内容に応じて3段階(金メダル・銀メダル・銅メダル)に評価され、それぞれ賞状が発行されます。また2023年からは、“Champion stage”を新設し、金メダル施設のうち他施設からの腰痛予防活動要請に応じる窓口を同協会ホームページに掲載し、所属施設外へ活動を拡大しています。

2024年12月末時点では、Champion stage:25施設、金メダル:37施設、 銀メダル:110施設、 銅メダル:228施設が参加しており、「2024 職場における腰痛予防宣言!」は2025年2月28日まで実施予定です。

松元さん 私はもともと介護福祉士として働いており、自身も腰痛を経験しました。同僚にも腰痛に悩む人が多く、当時は「腰痛=技術不足・自己責任」という認識が根強かったため、労災申請をする人はほとんどいませんでした。

介護福祉士時代の経験より腰痛予防に関心を持ち、理学療法士が腰痛予防の研修を実施していることをテレビで知ったことをきっかけに、理学療法士を目指しました。就職後に分かったのですが、そのきっかけとなったテレビに出演していた理学療法士は現在所属する今村総合病院の理学療法士でした。

介護がより必要になる疾患は脳卒中が多いと感じ、これまで脳卒中外来・回復期・急性期・SCU(脳卒中専門の集中治療室)といった部署を経験してきました。その中で、同僚のセラピストや看護師を対象に移乗研修を実施し、2019年頃からは、腰痛予防の要素を取り入れてきました。

それから労働安全衛生委員会にも参加し、組織として腰痛対策に取り組む必要性を議論したり、第一種衛生工学衛生管理者の勉強を通じて、個人ではなく組織全体での腰痛対策が重要だと考えるようになりました。

どの現場も人手不足の課題を抱え、理想は二人介助でも一人で対応せざるを得ないことがあります。その結果、移乗業務が負担になり、コミュニケーションのズレや離職につながるケースもあります。

まずは身体的負担を軽減するため、福祉用具の導入を進め、使い方のレクチャーを行いながら現場での活用を広げてきました。ちょうどそのタイミングで『腰痛予防宣言』が始まり、要件を満たしていたため同事業への参加を決めました。

松元さん 私はまだ何かを成し遂げたわけではありませんが、活動を続ける中で徐々に追い風を感じています。

以前からリハビリテーション部内では福祉用具やモジュール型車いすの導入を求める声がありました。しかし、他の課題も多く、福祉用具の導入については優先順位が低い状況でした。

介助をする職員の身体の負担軽減のため、介護技術の向上や介護機器等の導入などを行う「ノーリフティングケア」という考え方があります。これを普及するために各病院・施設では『ノーリフティング宣言』として、人力のみで抱える・持ち上げる介護を禁止・減らす意識づけが啓発されています。

そのような中で、当法人の理事長や院長が『ノーリフティング宣言』をしたことで、物品請求が以前より通りやすくなったように感じています。

各病棟で移乗研修を行ってきましたが、技術の習得には時間がかかります。また、小柄な女性スタッフが熱心に移乗介助をしている姿を見て、物理的な体格差による課題にも直面しました。彼女をみてこのままでは身体を壊してしまうと感じ、誰でも簡単にできる方法として福祉用具の導入の重要性をさらに強く意識するようになりました。

その後、病棟に移乗用リフトが導入されました。作業療法士と一緒に使用方法の研修を行っています。最近では、回復期病棟で言語聴覚士がリフトを使っている様子を見かけ、少しずつ環境が変わってきていることを実感しています。腰痛は技術不足だけではなく、職場環境や支援体制の問題でもあるという認識へ少しずつ変えていけたらと思っています。

松元さん 『腰痛予防宣言』は、日本理学療法士協会を通じて発信することで啓発につながり、病院の評価向上にも寄与しています。

ただし、根本的な解決には多くの課題が絡み合っており、病院としては、理学療法士が1時間腰痛予防の活動をすることで、診療単位を取れないことが継続的な取り組みの障壁となっています。

今後、単位換算などの仕組みが整えば、より持続可能な活動につながるのではないかと考えています。

また、私が目指すのは、腰痛などの労災を減らし、離職防止につなげることです。今後は以下の2つの視点から取り組んでいきたいと考えています。

① 福祉用具の活用促進と労災予防の仕組みづくり

夜勤中の看護師は、一人での介助が多く、身体的負担が大きい状況にあります。さらに、再雇用者や他業種からの転職者も増えており、移乗や起居動作時の腰痛リスクが高まっています。

他業種では労災防止のための特別教育が義務付けられていますが、保健衛生業ではその義務がありません。そのため、入職時に特別教育のようなシステムを作ることで、労災発生を予防できるのではないかと考えています。

取り組みを通じて「腰痛はこの仕事につきもの」という認識を変え、「職業病」という言葉をなくしたいと思っています。腰痛の悩みは言いづらいものですが、気軽に相談できる環境づくりも心がけたいです。

② デスクワーカーの肩こり・腰痛対策

当院で実施したアンケートでは、デスクワーカーの約60%が肩こりや腰痛、むくみなどの不調を訴えていることがわかりました。プレゼンティーズム(出勤しているものの、健康問題で生産性が低下する状態)が業務効率に影響を与えることを考えると、職場環境の改善が必要です。

理想を言えば、1日のどこかで時間を決めて、職場に体操指導に伺いたいくらいですが、まずはデスクワーカー向けの簡単な対策を提案・実践していきたいと考えています。

また、あくまで個人の考えですが、今後は「働き方の質」がより重要視されるのではないかと考えています。現在、働き方改革が進み、社会全体が「働く量(勤務時間)」の見直しに対する取り組みが進んでいますが、「働き方の質」ついても検討していきたいと思います。

将来的には「労働衛生コンサルタント」の資格取得を視野に入れています。産業衛生のスペシャリストとして、より多くの人が健康的に働ける環境をつくることが、私の目指す未来です。

PT-OT-ST.NET 今村総合病院さんでは、熱い想いを抱く理学療法士らが積み上げてきた取り組みが少しずつ成果につながっていることが伝わりました。

ぜひインタビューを通じて、松元さんの想いが届き、腰痛予防に取り組む理学療法士、施設が増えていくきっかけとなれば幸いです。

松元さん、本日はありがとうございました。

【背景】

日本における業種別の腰痛発生状況は、保健衛生業(医療保険業・社会福祉施設)が全体の32%と最も多いとされています。日本理学療法士協会は、2020年から理学療法士が自らの専門性を発揮し、全国的な医療・介護施設での腰痛予防・労働安全に貢献することを目的とした「職場における腰痛予防宣言!」を実施しています。「職場における腰痛予防宣言!」は、取り組み内容に応じて3段階(金メダル・銀メダル・銅メダル)に評価され、それぞれ賞状が発行されます。また2023年からは、“Champion stage”を新設し、金メダル施設のうち他施設からの腰痛予防活動要請に応じる窓口を同協会ホームページに掲載し、所属施設外へ活動を拡大しています。

2024年12月末時点では、Champion stage:25施設、金メダル:37施設、 銀メダル:110施設、 銅メダル:228施設が参加しており、「2024 職場における腰痛予防宣言!」は2025年2月28日まで実施予定です。

『腰痛予防宣言』に取り組むことになった背景

ー 松元さんが腰痛予防宣言に参加しようとしたきっかけを教えてください。

松元さん 私はもともと介護福祉士として働いており、自身も腰痛を経験しました。同僚にも腰痛に悩む人が多く、当時は「腰痛=技術不足・自己責任」という認識が根強かったため、労災申請をする人はほとんどいませんでした。

介護福祉士時代の経験より腰痛予防に関心を持ち、理学療法士が腰痛予防の研修を実施していることをテレビで知ったことをきっかけに、理学療法士を目指しました。就職後に分かったのですが、そのきっかけとなったテレビに出演していた理学療法士は現在所属する今村総合病院の理学療法士でした。

介護がより必要になる疾患は脳卒中が多いと感じ、これまで脳卒中外来・回復期・急性期・SCU(脳卒中専門の集中治療室)といった部署を経験してきました。その中で、同僚のセラピストや看護師を対象に移乗研修を実施し、2019年頃からは、腰痛予防の要素を取り入れてきました。

それから労働安全衛生委員会にも参加し、組織として腰痛対策に取り組む必要性を議論したり、第一種衛生工学衛生管理者の勉強を通じて、個人ではなく組織全体での腰痛対策が重要だと考えるようになりました。

どの現場も人手不足の課題を抱え、理想は二人介助でも一人で対応せざるを得ないことがあります。その結果、移乗業務が負担になり、コミュニケーションのズレや離職につながるケースもあります。

まずは身体的負担を軽減するため、福祉用具の導入を進め、使い方のレクチャーを行いながら現場での活用を広げてきました。ちょうどそのタイミングで『腰痛予防宣言』が始まり、要件を満たしていたため同事業への参加を決めました。

『腰痛予防宣言』を通じて感じる変化と今後の課題

ー これまでの取り組みの中で、職員からの声や成果を実感したことはありますか?

松元さん 私はまだ何かを成し遂げたわけではありませんが、活動を続ける中で徐々に追い風を感じています。

以前からリハビリテーション部内では福祉用具やモジュール型車いすの導入を求める声がありました。しかし、他の課題も多く、福祉用具の導入については優先順位が低い状況でした。

介助をする職員の身体の負担軽減のため、介護技術の向上や介護機器等の導入などを行う「ノーリフティングケア」という考え方があります。これを普及するために各病院・施設では『ノーリフティング宣言』として、人力のみで抱える・持ち上げる介護を禁止・減らす意識づけが啓発されています。

そのような中で、当法人の理事長や院長が『ノーリフティング宣言』をしたことで、物品請求が以前より通りやすくなったように感じています。

各病棟で移乗研修を行ってきましたが、技術の習得には時間がかかります。また、小柄な女性スタッフが熱心に移乗介助をしている姿を見て、物理的な体格差による課題にも直面しました。彼女をみてこのままでは身体を壊してしまうと感じ、誰でも簡単にできる方法として福祉用具の導入の重要性をさらに強く意識するようになりました。

その後、病棟に移乗用リフトが導入されました。作業療法士と一緒に使用方法の研修を行っています。最近では、回復期病棟で言語聴覚士がリフトを使っている様子を見かけ、少しずつ環境が変わってきていることを実感しています。腰痛は技術不足だけではなく、職場環境や支援体制の問題でもあるという認識へ少しずつ変えていけたらと思っています。

今後の展望

ー これまでの成果を踏まえ、今後目指していることを教えてください。

松元さん 『腰痛予防宣言』は、日本理学療法士協会を通じて発信することで啓発につながり、病院の評価向上にも寄与しています。

ただし、根本的な解決には多くの課題が絡み合っており、病院としては、理学療法士が1時間腰痛予防の活動をすることで、診療単位を取れないことが継続的な取り組みの障壁となっています。

今後、単位換算などの仕組みが整えば、より持続可能な活動につながるのではないかと考えています。

また、私が目指すのは、腰痛などの労災を減らし、離職防止につなげることです。今後は以下の2つの視点から取り組んでいきたいと考えています。

① 福祉用具の活用促進と労災予防の仕組みづくり

夜勤中の看護師は、一人での介助が多く、身体的負担が大きい状況にあります。さらに、再雇用者や他業種からの転職者も増えており、移乗や起居動作時の腰痛リスクが高まっています。

他業種では労災防止のための特別教育が義務付けられていますが、保健衛生業ではその義務がありません。そのため、入職時に特別教育のようなシステムを作ることで、労災発生を予防できるのではないかと考えています。

取り組みを通じて「腰痛はこの仕事につきもの」という認識を変え、「職業病」という言葉をなくしたいと思っています。腰痛の悩みは言いづらいものですが、気軽に相談できる環境づくりも心がけたいです。

② デスクワーカーの肩こり・腰痛対策

当院で実施したアンケートでは、デスクワーカーの約60%が肩こりや腰痛、むくみなどの不調を訴えていることがわかりました。プレゼンティーズム(出勤しているものの、健康問題で生産性が低下する状態)が業務効率に影響を与えることを考えると、職場環境の改善が必要です。

理想を言えば、1日のどこかで時間を決めて、職場に体操指導に伺いたいくらいですが、まずはデスクワーカー向けの簡単な対策を提案・実践していきたいと考えています。

また、あくまで個人の考えですが、今後は「働き方の質」がより重要視されるのではないかと考えています。現在、働き方改革が進み、社会全体が「働く量(勤務時間)」の見直しに対する取り組みが進んでいますが、「働き方の質」ついても検討していきたいと思います。

将来的には「労働衛生コンサルタント」の資格取得を視野に入れています。産業衛生のスペシャリストとして、より多くの人が健康的に働ける環境をつくることが、私の目指す未来です。

PT-OT-ST.NET 今村総合病院さんでは、熱い想いを抱く理学療法士らが積み上げてきた取り組みが少しずつ成果につながっていることが伝わりました。

ぜひインタビューを通じて、松元さんの想いが届き、腰痛予防に取り組む理学療法士、施設が増えていくきっかけとなれば幸いです。

松元さん、本日はありがとうございました。

引用・参考

◾️公益財団法人慈愛会 今村総合病院

◾️今村総合病院 リハビリテーション部 Instagram

◾️「2024 職場における腰痛予防宣言!」(日本理学療法士協会HP)

◾️2023 職場における腰痛予防宣言事業_報告書概要(日本理学療法士協会HP)

PT-OT-ST.NETは価値ある情報を届けることを目的に、皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。情報提供、寄稿、投稿はこちらよりご連絡ください。

この記事が気に入ったらいいね!しよう

人気記事

- 【速報】令和8年度診療報酬改定 個別改定項目(その1)

- 【公開】令和8年度 診療報酬改定 特設サイト

- 【衆議院選挙】リハビリテーション専門職の候補者、各地で立候補

- 【介護報酬改定】訪問リハビリも処遇改善加算の対象に、PT・OT・STの給与改善へ ー 令和8年度・期中改定

- 【論点まとめ】リハビリテーションの評価はどう変わる? 令和8年度診療報酬改定を読む

- 【診療報酬改定】早期リハの評価・休日リハ・単位上限・書類業務の削減などが論点に【中医協・総会】

- 【リハ関連抜粋】令和8年度診療報酬改定の議論を整理 ー 中医協

- 【座談会レポート】自分の能力を最大化させる、セラピストのリアルなAI活用

- 令和7年度補正予算の賃上げ支援を読み解く ― リハビリテーション専門職への影響 ―

- 【リハ関連抜粋】2026年度診療報酬改定 入院・外来医療等の「中間とりまとめ」了承 ー 中医協

- 【速報】令和8年度診療報酬改定 個別改定項目(その1)

- 【公開】令和8年度 診療報酬改定 特設サイト

- 【衆議院選挙】リハビリテーション専門職の候補者、各地で立候補

- 【介護報酬改定】訪問リハビリも処遇改善加算の対象に、PT・OT・STの給与改善へ ー 令和8年度・期中改定

- 【論点まとめ】リハビリテーションの評価はどう変わる? 令和8年度診療報酬改定を読む

- 【診療報酬改定】早期リハの評価・休日リハ・単位上限・書類業務の削減などが論点に【中医協・総会】

- 【リハ関連抜粋】令和8年度診療報酬改定の議論を整理 ー 中医協

- 【座談会レポート】自分の能力を最大化させる、セラピストのリアルなAI活用

- 令和7年度補正予算の賃上げ支援を読み解く ― リハビリテーション専門職への影響 ―

- 【リハ関連抜粋】2026年度診療報酬改定 入院・外来医療等の「中間とりまとめ」了承 ー 中医協

- もっと見る 省略する

情報提供

皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。

この記事を見た人はこんな記事も見ています

-

2023.06.02

【全国初】神奈川県PT士会と神奈川産業保健総合支援センターが協定、PT派遣で転倒・腰痛の労働災害防止へ

-

2022.09.06

「理学療法士等の活用は有用、国は支援を拡充すべき」転倒防止・腰痛予防対策の在り方検討会

-

2025.10.31

PT・OT・ST養成校の定員割れ、地域偏在が深刻化 厚労省が充足率データを報告

-

2020.12.23

自主トレ指導に便利!「自主トレばんく」イラスト無料公開

-

2025.03.21

【速報】理学療法士の合格率89.6%、作業療法士の合格率85.8%|令和7年国家試験合格発表

-

2025.01.17

【速報】小川かつみ氏、参議院議員に繰り上げ当選

あなたは医療関係者ですか?

ページ上部へ戻る