理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト

PT-OT-ST.NET

トピックス

2025.05.26

【発刊】言語聴覚士のための“口腔ケア”実践書【記念セミナー開催】

近年、言語聴覚士(ST)による口腔ケアの重要性が一層注目されるなか、新たに書籍『言語聴覚士が行う口腔ケア―食べる・話す・生きるを支えるために』が発刊されました。

2025年度からSTの養成教育カリキュラムに「口腔ケア」が明記され、今まさに、STの専門性を活かした口腔ケアが、社会から強く求められています。

STが口腔ケアに関わることで肺炎予防などだけでなく、摂食・嚥下、発声・発語などのリハビリテーション効果も高まっているとされており、STによるSTのための、口腔ケアの実践書として位置づけられる一冊となっています。

“現場で一人悩まない”ための、実践に役立つ内容が豊富

本書の特徴は、単なる生活支援としてのケアではなく、「STだからこそできる」専門的な視点を随所に取り入れている点が挙げられます。口腔機能の評価、具体的なケア手技、症例へのアプローチ、他職種との連携に至るまで、現場のリアルなニーズを捉えた構成となっています。

実際、著者らが2018年に行ったアンケート調査では、88.9%のSTが口腔ケアを実践している一方で、養成校での学習経験があるのは34.4%にとどまっている現状が明らかになりました。

「この患者さんの口腔過敏、どう対応すればいいのか?」

「認知症で拒否が強い方にどうアプローチするべきか?」

「在宅では、歯科衛生士とどのような連携すればよいか?」

本書では、現場のSTから寄せられるこうした声に対して、臨床現場でSTが直面する“困った”を解決する実践知について丁寧に解説されています。

教科書的知識を“現場で使えるスキル”に変える構成

本書は全5章構成で、基礎知識から応用的な技術、そして多職種連携に至るまで、段階的に学びやすく整理されています。第1章では、口腔ケアの意義や目的、誤嚥性肺炎との関連など、STとして押さえておきたい基本を丁寧に解説。第2章では、STならではの関わり方や心理面への配慮についても触れています。

さらに第3章では、評価に使えるアセスメントシートやケア道具の使い方まで網羅。第4章では、摂食嚥下障害、認知症、気管切開、意識障害、義歯使用者、拒否の強い方など、STがよく関わる症例別にケアの工夫が紹介されます。

第5章では、急性期・回復期・老健・在宅といった病期や施設ごとのケーススタディを掲載。「STの手が足りない」「最後に一口でも食べさせてあげたい」といった切実な場面にも応える連携のヒントが詰まっています。

現場のSTにとって“羅針盤”となる一冊

『言語聴覚士が行う口腔ケア』は、制度改定という時代の転換点で刊行された、まさに実践書となっています。本書を通じて、言語聴覚士の専門性が高まり、臨床現場を支え、そして患者の「食べる・話す・生きる」に寄り添う確かな力となることが期待されます。

自己流のケアから、根拠に基づいた専門的なケアへ――。

目の前の患者に対して、確かな自信を持って対応したい。

そんな言語聴覚士の皆さまに、ぜひ手に取っていただきたい一冊です。

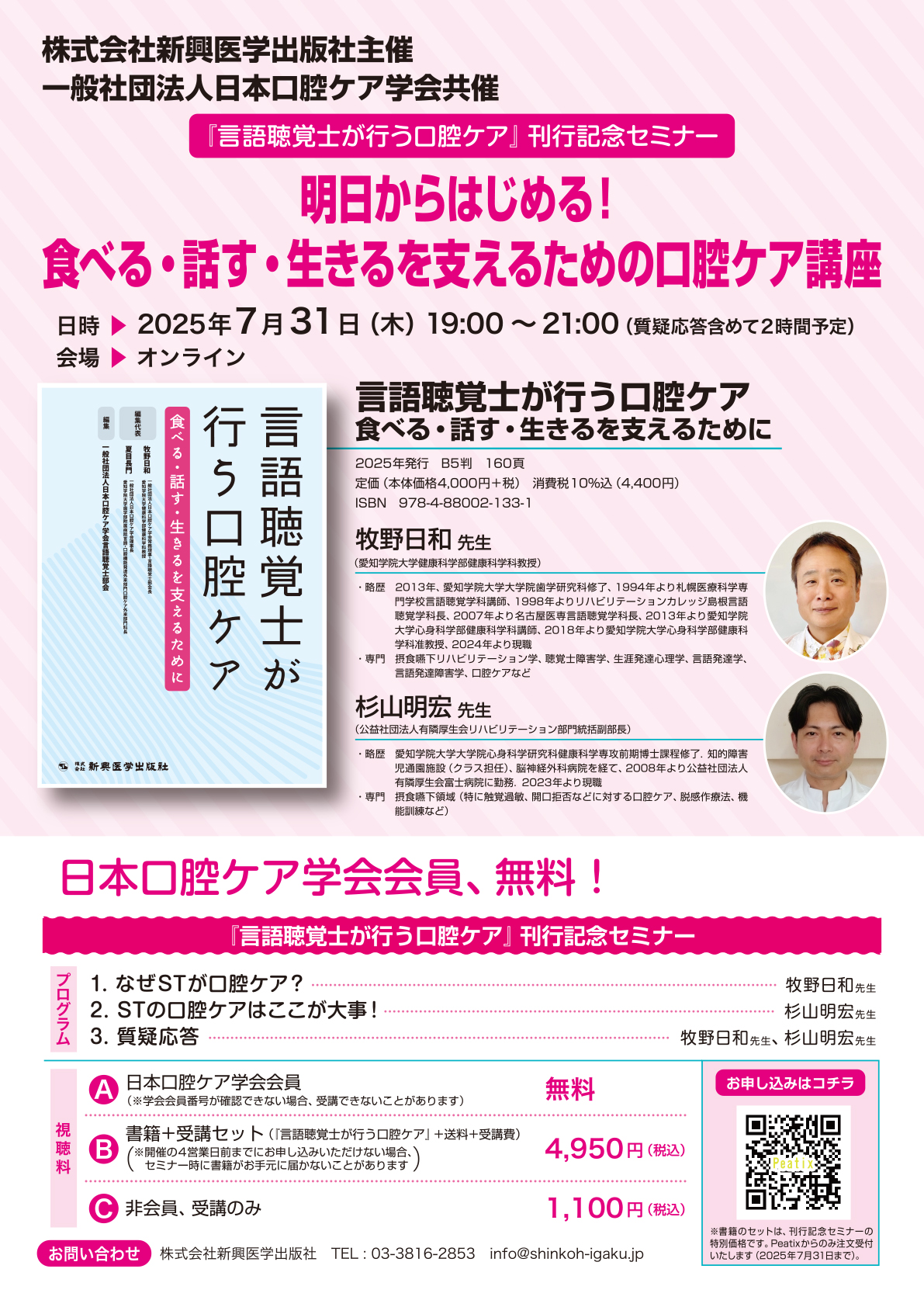

オンラインセミナーで、著者から直接学べる機会も

書籍の刊行を記念し、編集代表の牧野日和先生(愛知学院大学)と杉山明宏先生(有隣厚生会)によるオンラインセミナー「明日からはじめる! 食べる・話す・生きるを支えるための口腔ケア講座」が開催されます。本セミナーは、一般社団法人日本口腔ケア学会との共催で実施され、同学会会員は無料で参加可能です。アーカイブ配信も予定されており、書籍と併せて視聴することで理解が飛躍的に深まる内容となっています。

詳細・申込方法については、案内ページをご覧ください。

【書籍概要】

書籍名: 言語聴覚士が行う口腔ケア―食べる・話す・生きるを支えるために編 集: 日本口腔ケア学会 言語聴覚士部会

編集代表: 牧野日和・夏目長門

出版社: 株式会社 新興医学出版社

判 型: B5判・160頁

定 価: 4,400円(本体4,000円+税)

ISBN: 978-4-88002-133-1

引用・参考

■ 言語聴覚士が行う口腔ケア―食べる・話す・生きるを支えるために(新興医学出版社HP)

https://shinkoh-igaku.jp/mokuroku/data/133.html

PT-OT-ST.NETは価値ある情報を届けることを目的に、皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。情報提供、寄稿、投稿はこちらよりご連絡ください。

この記事が気に入ったらいいね!しよう

人気記事

- 【速報】令和8年度診療報酬改定 個別改定項目(その1)

- 【公開】令和8年度 診療報酬改定 特設サイト

- 【介護報酬改定】訪問リハビリも処遇改善加算の対象に、PT・OT・STの給与改善へ ー 令和8年度・期中改定

- 【衆議院選挙】リハビリテーション専門職の候補者、各地で立候補

- 【座談会レポート】自分の能力を最大化させる、セラピストのリアルなAI活用

- 【論点まとめ】リハビリテーションの評価はどう変わる? 令和8年度診療報酬改定を読む

- 【リハ関連抜粋】2026年度診療報酬改定 入院・外来医療等の「中間とりまとめ」了承 ー 中医協

- ケアプラン連携システム「1年間無料+助成金」で支援 ー 厚労省が導入を後押し

- 令和7年度補正予算の賃上げ支援を読み解く ― リハビリテーション専門職への影響 ―

- 【診療報酬改定】早期リハの評価・休日リハ・単位上限・書類業務の削減などが論点に【中医協・総会】

- 【速報】令和8年度診療報酬改定 個別改定項目(その1)

- 【公開】令和8年度 診療報酬改定 特設サイト

- 【介護報酬改定】訪問リハビリも処遇改善加算の対象に、PT・OT・STの給与改善へ ー 令和8年度・期中改定

- 【衆議院選挙】リハビリテーション専門職の候補者、各地で立候補

- 【座談会レポート】自分の能力を最大化させる、セラピストのリアルなAI活用

- 【論点まとめ】リハビリテーションの評価はどう変わる? 令和8年度診療報酬改定を読む

- 【リハ関連抜粋】2026年度診療報酬改定 入院・外来医療等の「中間とりまとめ」了承 ー 中医協

- ケアプラン連携システム「1年間無料+助成金」で支援 ー 厚労省が導入を後押し

- 令和7年度補正予算の賃上げ支援を読み解く ― リハビリテーション専門職への影響 ―

- 【診療報酬改定】早期リハの評価・休日リハ・単位上限・書類業務の削減などが論点に【中医協・総会】

- もっと見る 省略する

情報提供

皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。

あなたは医療関係者ですか?

ページ上部へ戻る