理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト

PT-OT-ST.NET

トピックス

2025.05.19

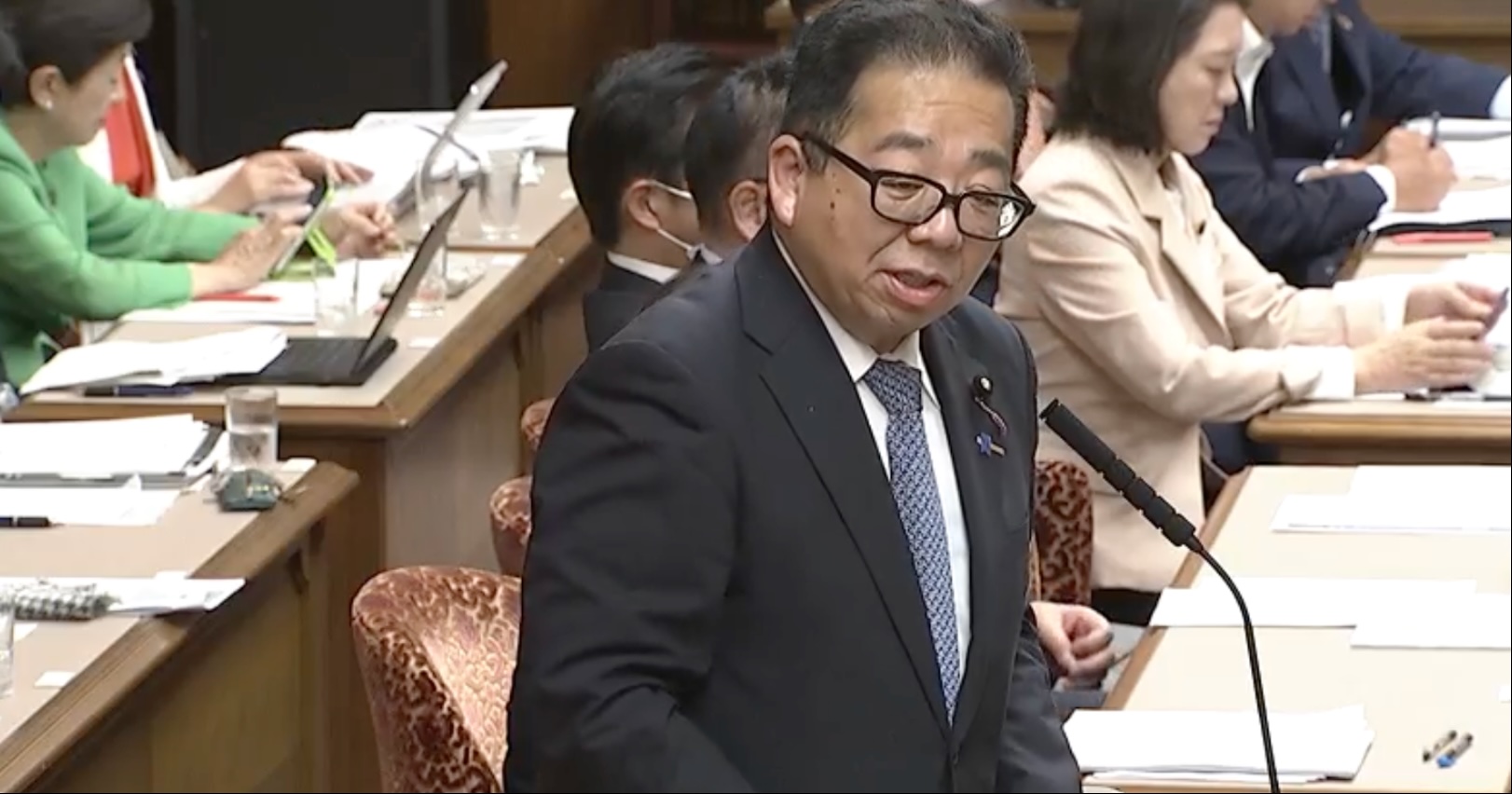

【国会質疑】田中まさし議員、拘禁刑・介護・障害者支援の現場課題を提起

5月12日に開かれた参議院決算委員会で、田中まさし議員(理学療法士)が登壇し、拘禁刑の施行、介護現場の実態、障害者支援に関する課題を取り上げ、政府に質疑を行った。

まず田中議員は、6月に施行される新たな刑罰「拘禁刑」について、「再犯防止と社会復帰を支える“社会的リハビリテーション”である」と提起。受刑者の特性に応じた丁寧な支援と、目標共有による自己効力感の醸成の重要性を訴えた。

これに対し、法務省矯正局・小山局長は、「作業療法士や心理専門官などの専門職の配置を進めていること、また矯正処遇の個別化・多職種連携の強化を図っている」と答弁。さらに、長野刑務所と大学との連携事例などを紹介し、高齢・障害のある受刑者への支援拡充を進めると述べた。

次に田中議員は、介護事業所の経営が危機的状況にあることに言及。「“ここがあるから暮らせる”という声がある一方、現場では“もう辞めるしかないのか”との悲鳴も聞く」と述べ、地域医療介護総合確保基金の活用による支援の強化を求めた。

これに対し、厚生労働省・黒田老健局長は、2024年度の介護報酬改定や人材確保策、ICT活用支援の取り組みを説明し、「引き続き必要な支援を検討する」と答えた。

さらに田中議員は、介護現場の書類業務の煩雑さについても触れ、「加算ごとに書類が増えすぎている」と指摘。特にLIFEシステムの入力項目について、見直しや対象者の限定も含めた再検討を求めた。

これに対して、福岡厚生労働大臣は、「書類の負担軽減は重要課題。処遇改善加算の一本化や申請様式の簡素化などを進めている」とし、「LIFEの活用項目についても見直しを検討する」と答弁した。

最後に田中議員は、障害者権利条約に基づき、リハビリテーション専門職への初期・継続研修の整備状況を確認した。厚生労働省の野村障害保健福祉部長は、養成施設教員向け講習会や障害者リハビリテーションセンターでの研修実績を紹介したが、田中議員は「現場の実感とは乖離がある。現場全体への浸透が必要」と指摘し、研修機会の拡充を強く要望した。

(以下、全文文字起こし)

拘禁刑の施行ー再犯防止に向けた包括的支援を

[田中昌史 議員]今日は質問の機会をいただきましてありがとうございました。

今日は、まず法務省の方から質問させていただきたいと思います。かねて法務委員会の方に所属させていただいた拘禁刑、いよいよスタートということであります。

令和6年の犯罪白書によりますと、令和5年の刑法犯の検挙人数、約18万あまり。それから前年比8.2%増えているという状況になっています。そのうち窃盗犯が98,000、前年比8.4%と増加傾向にありまして、さらに再犯者率は47%ということで、令和3年から若干下がってはいるんですが、非常に高い状態で推移している。

こういった状況の中で、令和4年4月に成立した刑法の等の一部を改正する法律案で拘禁刑が創設されまして、本年6月1日から施行になるということであります。

この中では、拘禁刑を処せられた者には、改善更生を図るため必要な作業を行わせ、または必要な指導を行うことができるということになっております。

受刑者が本当に真に更生をきちんとして、そして自立した生活を取り戻すということが非常に大事でありまして、この拘禁刑による処遇が再犯防止にしっかりと寄与していくということは極めて大事だというふうに認識しておりますが、この法律にある改善更生がされたということは、何をもって判断されるのか伺いたいと思います。

[法務省矯正局・小山局長]

委員お尋ねの改善更生とは、自己の犯罪の責任を自覚反省し、犯罪を犯すに至った要因となっている悪い点を改めるとともに、再び犯罪に及ぶことなく社会生活を送ることを意味するものと考えております。

その上で刑事施設におきましては、受刑者の資質及び環境の調査に基づきまして、受刑者ごとにこのような改善更生に加えまして、円滑な社会復帰の支障となる事情などを総合的に考慮いたしまして、矯正処遇の目標や内容等を設定の上で、様々な処遇を実施しているところでございます。

受刑者が改善更生を果たすことができたかどうかは、最終的には出所後に犯罪に及ぶことなく社会生活を送ることができているかによって判断せざるを得ないということと思っておりますが、受刑中におきましても、それぞれの受刑者ごとに矯正処遇の目標の達成状況を定期的に評価し、改善更生に向けた受刑者の変化を確認し、これを促すこととしているところでございます。

いずれにいたしましても、刑事施設といたしましては拘禁刑下において、より一層個々の受刑者の特性に応じたきめ細やかな処遇を実施するとともに、しっかりとその評価も行いつつ、受刑者の改善更生の意欲の喚起および社会生活に適応する能力の育成に努めてまいりたいと考えております。

[田中昌史 議員]

ありがとうございます。自分が犯した罪の反省を含めて社会復帰の後の自立した暮らし、それから再犯に至らないという様々な指標が設定されるんだろうと思っています。

なんでこんな質問をしているかというと、全国には多くの刑務所があり、多く拘禁刑に対応する方がいらっしゃると思います。この受刑者の方と、それから処遇官の方がきちんと目標を共有しながら進めていくということが何よりも大事だということでありますので、ぜひこういった部分を定量的、定性的にしっかりと全国の刑務所等で普遍的にしっかりと評価できる仕組みというのを確立をしていただきたいと思っているところであります。

続きまして、拘禁刑とその処遇が進められていくということであります。今お話があったように再犯に至ることなくこの生活を営んで、自立した暮らしを取り戻すということであります。私はリハビリテーションの専門職でありますので、まさにこの拘禁刑で社会に復帰するっていうのは、社会的なリハビリテーションということだと考えております。

この社会生活に必要な技能の習得、それから相談機関の活用、あるいは社会資源をしっかりと有効に活用することによって社会参加を促して、何よりも自己決定力、これをしっかりと高めていくということが地域での自立した暮らしでは非常に大事だというふうに思っております。

そのことが、受刑者の方々が地域に帰っても自分らしい暮らし、生活の質が高いんだということを実感して生きていくことが極めて私は大事だと考えているところであります。

そのためには、この想定される社会の復帰に当たっては受刑者の心理、精神、身体の状況ですとか、日常生活あるいは就労の能力、こういったものを適切に把握して、短期、中期、長期、こういった目標をしっかりと設定して、先ほど申しました通り、受刑者としっかり共有しながら適切な処遇が丁寧に行われていく必要があると思います。

この受刑者の持つ複雑な特性、様々な背景があるわけでございますので、こういった特性をしっかり把握して目標設定、処遇決定にあたっては、これは処遇官だけではなくてあらゆる専門家がしっかりと連携しながら当たっていくことが重要だと思います。この処遇あるいは評価に当たるこういった方々の人員体制あるいはこの職員の皆さん方のスキルの向上、この間どのようにしっかりと確保、対応されてきたのか伺いたいと思います。

[法務省矯正局・小山局長]

拘禁刑の導入によりまして、刑事施設におきましては受刑者の特性を的確に把握し、処遇への動機づけを行うとともに、個々の受刑者の問題性に応じた処遇を進め、刑務官をはじめとする多職種の職員によりますチーム処遇を実施するなどいたしまして、これまで以上にきめ細やかに対応していく必要がございます。

そのため、委員ご指摘のとおり専門スタッフの確保が一層重要になるものと認識しております。順次、社会福祉士や作業療法士などのほか、心理学を専門とする心理専門官、改善指導等を専門といたします教育専門官等の配置を拡大してきたところでございます。今後も引き続き必要な人材の確保の取り組みを進めてまいりたいと思っております。

また法務省といたしましては、拘禁刑の導入に伴う矯正処遇の充実強化にあたりまして、まずは刑務官の能力向上等が求められるものと考えておりまして、受刑者の特性や問題性に応じた適切な処遇対応力を向上させるためのさらなる研修も実施することとしております。

[田中昌史 議員]

はい、ありがとうございます。私も教育の方にずっといたものですから、まさにスキルの向上だと思うんですよね。過去の経緯をしっかりと踏まえた上で、社会生活を送っていくスキルをどうやって高めていくかという部分では、教育にいた人間としては、先ほどおっしゃったように一人一人の特性評価をしっかりとしながら、必要な適切な対応を処遇していくってことは極めて大事なんですが、褒めないと人は良くなっていかないですね。

以前も、刑務所を拝見させていただきましたけれども、笑顔もなく作業を黙々としている状況の中で、やっぱり共通目標をしっかり設定して、できたことができたって評価してやることが非常に大事ですし、その中で自己効力感が生まれて、また次頑張っていこう、自立していこう、こういったことが芽生えてまいりますので、ぜひ、先ほど刑務官のスキルの向上という話がありました、これは対人的な支援スキルという部分で、ぜひここをしっかりと伸ばしていただければありがたいなと思うところであります。

高齢受刑者への支援体制と大学との連携ーリハ専門職の役割に言及

[田中昌史 議員]続きまして、先ほど様々なスタッフ、チーム処遇をされていくという話がございまして、様々な専門家をしっかりと配置するということであります。

受刑者の高齢化というのは言われてずっと久しいわけでございます。刑法犯全体に占める高齢者の割合、平成6年に3.6%であったのが、令和5年はもう22.4%という非常に高い状態になって、ある人に言わせると刑務所が特別養護老人ホーム化しているんじゃないかと。

要は入所して帰るけど生活ができないからまたすぐ犯罪を犯して帰ってくる、これがずっと繰り返されているという状況が指摘をされているわけであります。

高齢者あるいは障害者、こういった方々も増えている、あるいは認知症の方、高次脳機能障害の方、こういった高齢化をもとに様々な身体的あるいは精神的な背景を持つ方々がどんどん増えている状況が刑務所内にあるというのは、かねてから指摘されているところであります。

本年の2月に長野刑務所と長野保健医療大学、これが協定を結ばれたというニュースを見ました。大学に所属されている作業療法士などが、高齢などで刑務作業が難しい受刑者をサポートする。あるいは処遇がどの程度効果があるのかといった解析もしっかりしながら、より良い処遇をしっかりと確立していくと載っておりました。大変素晴らしいことだと思っております。

こういった受刑者の高齢化、あるいは身体精神的な背景が様々ある状況の中で、今回のニュースでも挙げられました作業療法士や言語聴覚士などの専門職、こういった専門職の支援は今後も非常に重要だと思っておりますが、こういったリハビリ専門職の皆さん方の拘禁刑施行に対応できる支援体制の状況と、今後の取り組みはどのようにやっているか伺いたいと思います。

[法務省矯正局・小山局長]

委員ご指摘のように、高齢受刑者等の中には認知機能や身体機能に低下が認められ、また受刑期間中にこれらの機能が低下するなどをいたしまして、出所後の自立した社会生活に支障が生じる恐れがあるものも少なくございません。

そこで、刑事施設におきましては、令和2年度からこのような受刑者に対しまして機能向上作業といたしまして、作業療法士が定期的に助言や指導を行い、刑務作業に従事する上で必要となる認知機能や身体機能を維持・向上させる取り組みを実施しております。

例えば、委員からご指摘のございました長野刑務所におきましては、令和6年度からこの機能向上作業を開始いたしておりまして、長野保健医療大学から職員を派遣いただき、機能向上作業に対します助言等の支援を受けておりましたが、この度、同大学から共同研究や作業療法に携わる人材の交流育成等を内容とする連携のご要望を頂戴いたしまして、今年の2月26日、長野刑務所と同大学との間で包括的な連携協定を締結するに至っているところでございます。

今後とも長野刑務所の先進的な取り組みなどを参考といたしまして、引き続き、高齢受刑者等の再犯防止のため作業療法士等の専門スタッフの支援を受けながら、機能向上作業をはじめとする身体機能や生活能力等の維持向上に資する取り組みの充実を図ってまいりたいと思っております

[田中昌史 議員]

ぜひ積極的に進めていただきたいなと思っています。

西条刑務所なんかの話も聞きますと、だいたい受刑者の方々が1日に歩く歩数というのは一般の同年代の方々の半分以下というデータです。結局、体力の低下がある、あるいは認知機能低下があって、総合的にしっかりと支援をしていかないとならないということだと思います。

社会に帰った時にどんな能力が求められるかっていうところがまずゴールとして設定されなきゃいけませんので、こういった部分をしっかり専門家の方を活用されて、適切に対応できるような形でしっかりと刑務所に入っている間から万全の体制で進めていただければありがたいなと思っております。

私も聞きました、できるようになると刑務官に頼らなくなってくるというんですね。どんどん自分ができることが増えてくるので、依存傾向がどんどんどんどん無くなっていくと聞いております。

ぜひ、そんな自立あるいは能動的な受刑者の方がどんどん増えていっていただけることを私は大いに期待していきたいと思いますし、それが最終的には再犯の防止につながっていくものだと思いますので、ぜひそこはしっかり進めていただきたいなと思っております。

介護サービスの経営危機と支援策

[田中昌史 議員]ここからは厚生労働に関係して質問させていただきたいと思います。

かねてからいろいろ出ておりますが、もう介護サービスが極めて厳しい状況で、この間ずっと全国を回っておりましたがもう幾度となく聞かれております。

令和5年度の介護事業経営実態調査、これも出ておりますが、通所リハビリテーション、これ収支差率1.8%、1ヶ月の収支プラス9.2万円。通所介護の収支差率1.5%、収支月額8万1000円。1ヶ月一生懸命頑張ってこれしか利益出ないです。人件費当然上げられません。物価高騰に対応できない。もういつ潰れるかっていうことを本当に危機感を持ちながら経営されてる事業所がもういっぱいあるということであります。

人口減少がこれからどんどん進んでいく地域も出てくる状況の中で、利用率が下がりますけど、いきなりゼロにすることはできません。利用者がいますから。当然、集約化は必要になってきますけれども、こういった事業所、この過渡期においてですね、私は何らかの支援をしていく必要があるのではないのかなと思っております。

例えば地域医療介護総合確保基金、こういったものを活用して、やっぱり地域の中で必要とされる事業者への重点的な支援ですとか、人材確保に要する費用あるいは人件費用支援など、地域で必要なサービスを提供し続けられるように現場を救う対応が求められると思いますが、見解を伺いたいと思います。

[厚生労働省 黒田老健局長]

お答え申し上げます。

先生ご指摘のように在宅での療養が必要な高齢者の生活を支えるため、介護サービスが中山間地域も含めて安定的に提供されることは大変重要でございます。

令和6年度の介護報酬改定では、介護現場で働く方々の処遇改善を一つテーマにいたしまして、改定率は介護報酬全体でプラス1.59%、通所リハビリテーションおよび訪問リハビリテーションについては基本報酬の引き上げが行われたところでございます。

同時に、地域医療介護総合確保基金におきまして、介護人材の確保につきましては、離島や中山間地域等に地域外から就職するために必要な費用の助成、介護テクノロジーを活用した生産性向上の推進による現場の負担軽減、職場環境の改善、介護の仕事に対する理解促進や魅力発信などの支援策をご用意して、地域の実情に応じた人材確保対策が実施されているところでございます。

介護サービスが安定的に提供されますよう必要な対応を引き続き検討してまいります。

[田中昌史 議員]

はい。いくつかのメニューは今ご紹介いただきましたけど、それを駆使してでもですね、厳しい状況にあるという現場の実態であります。

施設を利用されている、サービスを利用されている方々が、よく聞くのは「ここがあるから私この地域で暮らしていけるんだ」という声は本当に数多く聞くところでありまして。そういう事業者がなければ家で一人きり、寝たっきりですから。そうすると家族が見なきゃいけないになれば、当然、労働力に影響が出るって話になるので。そのサービスを提供する収支がプラスマイナスということのみだけではなくて、全体的な波及効果ということもぜひ検討、しっかりご考慮いただきたいなと思っております。

これは大臣にもそっと聞いていただきたいんですけども、現場の人から言われるのは「私たちにやめろってことですか」、ここまで正直言われます。いや、当然そんなことはないですよと、しっかり頑張りましょうという話をさせていただきますけれども、そこまで今、追い詰められている。

福祉医療機構の融資、これもですね検討されている事業所は非常に多いんですけど。先行きがあるから融資受ける。先行きが見えないのに融資受けたらどういうことになるかっていうのは、それはもう推して知るべしだと私は思いますので、ぜひ未来に向けた安心感を事業所の皆さん方にしっかりと示していただけますように、ぜひお願いをしたいなと思っております。

書類業務の簡素化とLIFEの見直し

[田中昌史 議員]それからもう一つですね、現場の皆さんから本当に多く聞かれるのは書類業務であります。これに謀殺されて「何とかしてください」という悲鳴が本当に多く聞かれているところであります。

専門職ですから、確かにその業務をしっかり実施した証拠としての書類としての意味もありますし、良質な医療介護を提供したということをしっかりと示す指標でもあります。

この書類の必要性は重々よく理解しているつもりでありますが、やはり多すぎる。加算が出るたびに書類が出てくる。これを省力化、効率化、統合化していくことは非常に重要だと思っております。いくつもある書類をいかに効率的にしていくのかということが大事だと思います。

ぜひ、どの書類を効率化させながら、これはしっかりと何の目的にきちんと書いていただくのかということは示していく必要もあろうかなと思っておりまして、ぜひ書類の優先順位をご考慮いただきたいということと、LIFEに活用されている項目についても現場の方から、これどこまで本当に必要なのかという声もあります。LIFEに活用されている項目についても研究等に必要な項目ですとか、フィードバックの活用事例、こういったものに基づいて、ぜひこの項目対象者もしっかり限定しながら進めていくべきだと思いますが、お伺いしたいと思います。

[福岡厚生労働大臣]

事務手続の煩雑さについては本当に様々なところからご指摘をいただいているところでございまして、書類作成の負担を軽減することは大変重要な課題だというふうに認識をしております。

例えば令和6年度改定におきましては、処遇改善加算につきまして従来の3種類の加算を一本化するなど、事務の簡素化の観点を踏まえた改定を行いましたほか、一本化した処遇改善加算のさらなる取得促進に向けて、本年2月の申請受付から取得要件の弾力化であったり申請様式の簡素化を行っております。

また、令和6年度改定の審議報告でも、報酬体系の簡素化であったり関係者の負担軽減を引き続き検討していくこととしておりまして、現場の声をしっかりと受け止めながら加算を取得しやすい環境を整備していきたいと思っています。

また、科学的介護情報システムLIFEは高齢者の状態やケアの内容のデータを収集し、そのデータを活用しながらケアの質の向上を目指す仕組みですが、今後この活用事例等の実態把握も含めまして、現場の負担軽減の観点、入力項目の見直しなどを検討してまいりたいと思います。

[田中昌史 議員]

ぜひお願いをしたいと思いますが、できればしっかり現場の人たちの皆さん方とも、その項目を含めた整理について、あるいは統合についてはしっかり議論していただきながら進めていただきたいと思っています。

データを取るということは、より良い医療をこれからもしっかり提供していくために「何が必要なのか」ということが一番、最重要な事項だと思っておりますので、それに資するような書類かつ簡素化をしっかりしていくということが大事かと思いますので、ぜひお願いをしたいと思います。

障害者権利条約とリハ専門職の研修体制

[田中昌史 議員]最後に質問させていただきます。

障害者の権利条約、これは障害者の権利を実現するために国がすべきことを定めたものでありまして、これについて我が国は批准をしているところであります。障害者の人権あるいは基本的自由を守るための国際的な約束でありまして、この条約に批准した国はこの約束を守ることが求められているところであります。

この障害者の権利に関する条約の第28条第2項に「締約国はハビリテーション及びリハビリテーションのサービスに従事する専門家及び職員に対する初期研修及び継続的な研修の充実を促進する」と明記をされているところであります。

また、2016年の我が国政府が行った報告でも、障害者基本法において国及び地方公共団体に対して専門的技術職員その他の専門的知識また技能を有する職員を育成する努力義務を課しているという報告もなさっていらっしゃるようであります。

この障害者権利条約にしっかりと批准をしている我が国として、先ほどございました「ハビリテーション及びリハビリテーションのサービスに従事する専門家及び職員に対する初期研修継続的な研修」これについてこの義務的な事項についてこれまでの取り組み状況はどのようになっているかお伺いたいと思います。

[厚生労働省 野村障害保健福祉部長]

お答え申し上げます。

ご指摘の障害者権利条約のリハビリテーションに従事する方の研修に関する事項ということで、これは障害者基本法に基づく障害者基本計画に基づいて取り組みを進めているところでございます。

その中で理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などのリハビリテーションに関する専門的な技術知識を有する方々の人材の確保と質の向上という観点では、これらの資格を有する方を養成する施設の教員の方々に対し、より高度な知識技能を習得していただいて、それを教育内にフィードバックをしていただくという意味で、養成施設等教員講習会というのを毎年開催しておりまして、令和5年度は153人が修了していただいております。

併せまして、国立障害者リハビリテーションセンターにおいて、この理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を含む障害者自立支援の専門職を対象とした各種研修を計36項目開催しておりまして、延べ2,548人に受講していただいたところでございます。

このようにリハビリテーションを充実する方々に係る研修の質の向上に努めてまいりたいと考えております。

[田中昌史 議員]

先ほど答弁ありました教員講習会、私も受講しておりまして、よく存じ上げておりますが、障害者と接する現場の皆さん方にはこの研修を受けられている人はほとんどいないんじゃないかなと私は思います。

また養成教員がそれを養成校でしっかりと伝えるということも、しっかりと普遍的にされているかというと、それもされてない状況の中で、やっぱりこれから障害者の方を含めて、この方々が社会の中でしっかりと自立した暮らしをしっかり守っていくためにも、これはハビリテーション、リハビリテーション、すべての皆さん方、あるいは言い換えれば全国の皆さん方がこの障害者の生活をしっかり守っていくという意識を持つことが非常に大事だと私は思っていますので、この拡張について頑張っていただきたいと思っておりまして、以上で質問を終わります。

ありがとうございました。

引用・参考:

◾️参議院インターネット中継 2025年5月12日 参議院決算委員会(参議院HP)

■【参議院議員 田中まさし】決算委員会 質問| 令和7年5月12日(【公式】田中まさしチャンネル)

- 関連タグ

- 田中まさし

この記事が気に入ったらいいね!しよう

人気記事

- 【速報】令和8年度診療報酬改定 個別改定項目(その1)

- 【公開】令和8年度 診療報酬改定 特設サイト

- 【衆議院選挙】リハビリテーション専門職の候補者、各地で立候補

- 【介護報酬改定】訪問リハビリも処遇改善加算の対象に、PT・OT・STの給与改善へ ー 令和8年度・期中改定

- 【論点まとめ】リハビリテーションの評価はどう変わる? 令和8年度診療報酬改定を読む

- 【診療報酬改定】早期リハの評価・休日リハ・単位上限・書類業務の削減などが論点に【中医協・総会】

- 【座談会レポート】自分の能力を最大化させる、セラピストのリアルなAI活用

- 【リハ関連抜粋】令和8年度診療報酬改定の議論を整理 ー 中医協

- 令和7年度補正予算の賃上げ支援を読み解く ― リハビリテーション専門職への影響 ―

- 回復期リハビリは “専門等機能” に分類、「新たな地域医療構想」リハビリテーション機能を再評価

- 【速報】令和8年度診療報酬改定 個別改定項目(その1)

- 【公開】令和8年度 診療報酬改定 特設サイト

- 【衆議院選挙】リハビリテーション専門職の候補者、各地で立候補

- 【介護報酬改定】訪問リハビリも処遇改善加算の対象に、PT・OT・STの給与改善へ ー 令和8年度・期中改定

- 【論点まとめ】リハビリテーションの評価はどう変わる? 令和8年度診療報酬改定を読む

- 【診療報酬改定】早期リハの評価・休日リハ・単位上限・書類業務の削減などが論点に【中医協・総会】

- 【座談会レポート】自分の能力を最大化させる、セラピストのリアルなAI活用

- 【リハ関連抜粋】令和8年度診療報酬改定の議論を整理 ー 中医協

- 令和7年度補正予算の賃上げ支援を読み解く ― リハビリテーション専門職への影響 ―

- 回復期リハビリは “専門等機能” に分類、「新たな地域医療構想」リハビリテーション機能を再評価

- もっと見る 省略する

情報提供

皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。

この記事を見た人はこんな記事も見ています

-

2025.03.27

【参議院】田中まさし議員、リハ専門職の“声なき声”を代弁 制度見直しを訴え【国会質疑】

-

2024.07.31

【速報】参議院議員・理学療法士の田中まさし氏、来夏参院選の候補予定者として公認決定

-

2025.05.16

【リハビリ議連】第11回総会開催 リハ専門職3団体「現場の実態」データで訴え

-

2025.03.24

理学療法士・田中まさし議員「医療職の賃上げ “置いていかれている感” が強い」と指摘 ー 経済産業委員会で初質疑

-

2024.04.24

田中まさし議員「日本のリハ専門職教育を高度化していく必要がある」【国会質疑】

-

2023.01.19

田中まさし氏、参議院議員に初当選

あなたは医療関係者ですか?

ページ上部へ戻る