理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト

PT-OT-ST.NET

トピックス

2025.05.21

【調査レポート】AI活用は約4割、未利用者は関心高くも「きっかけがない」ーリハ職AI活用アンケート

近年、日本でもChatGPTなどの生成AIが急速に普及し、リハビリテーション専門職の業務におけるAI活用に対する関心が高まっています。

PT-OT-ST.NETでは、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を対象に、AIの活用状況や活用に対する関心度、懸念点などの調査を目的にWebアンケートを実施しました。ご協力いただいた皆さま、ありがとうございました。

今回の企画では、①アンケート調査のまとめ、②AI活用の事例を取り上げます。本記事では、①アンケート調査の結果についてご紹介します。

調査報告のハイライト1. 関心度

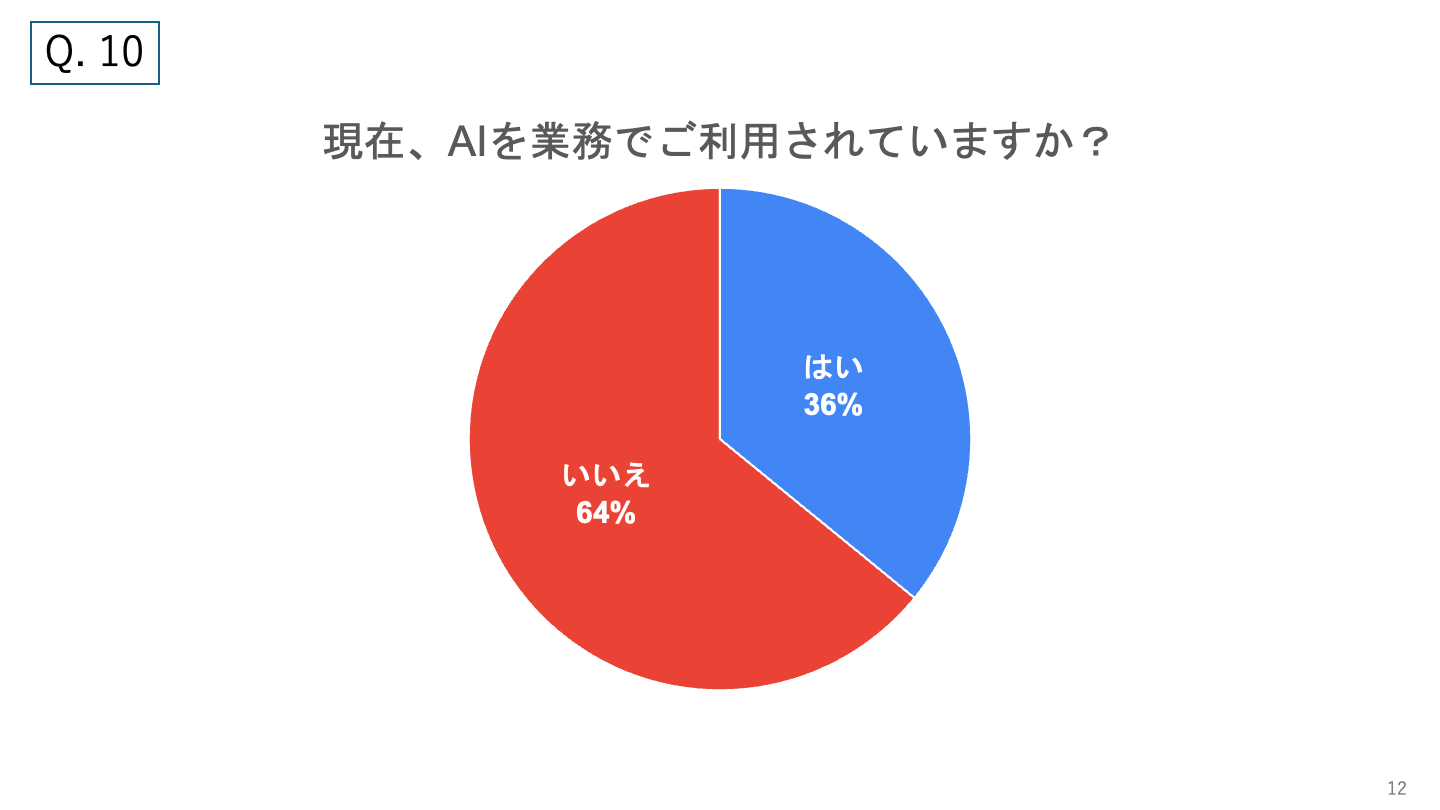

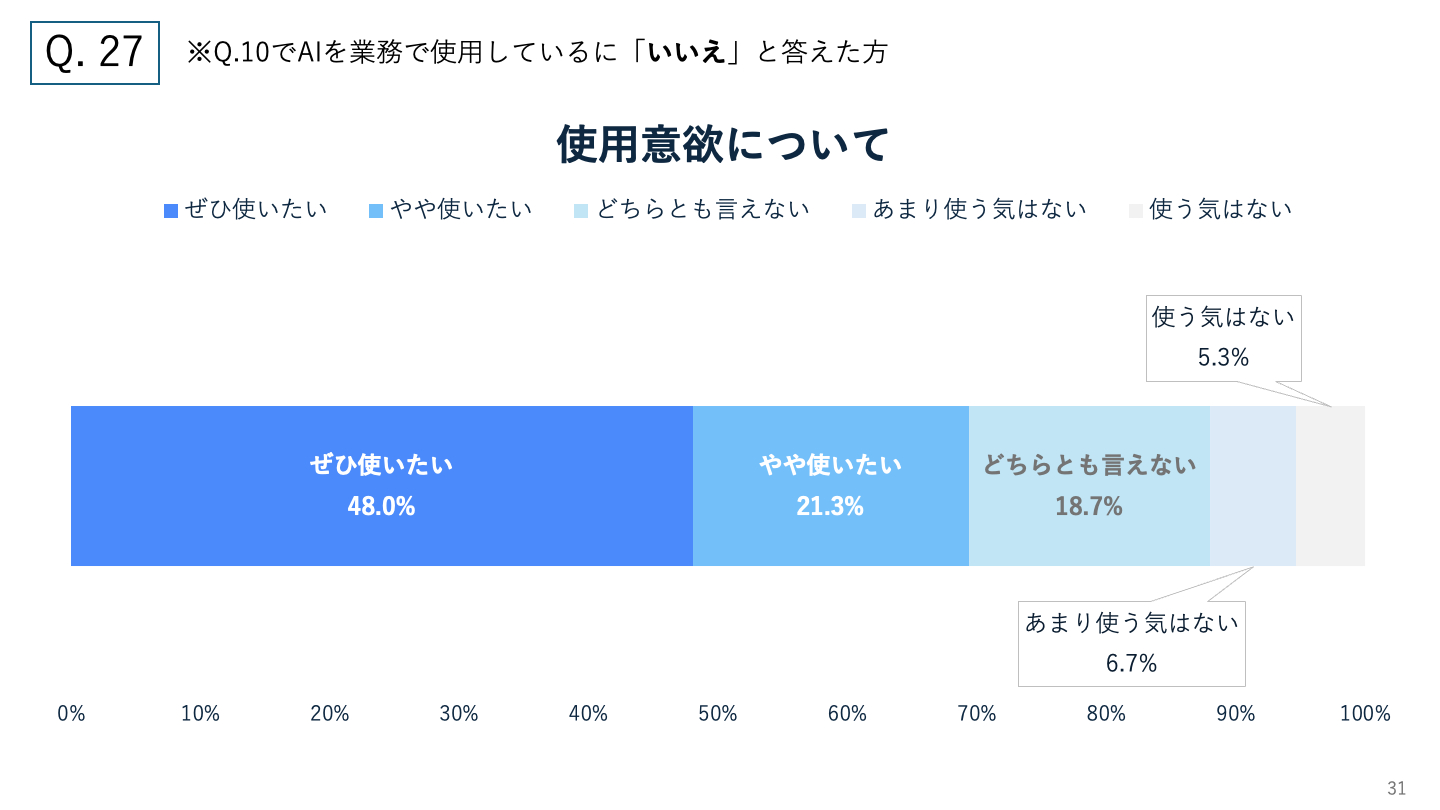

AI利用者の割合は約36%でした。一方、未利用者のうち69%がAIを「使いたい」と回答しており、高い関心度がみられました。

2. 満足度

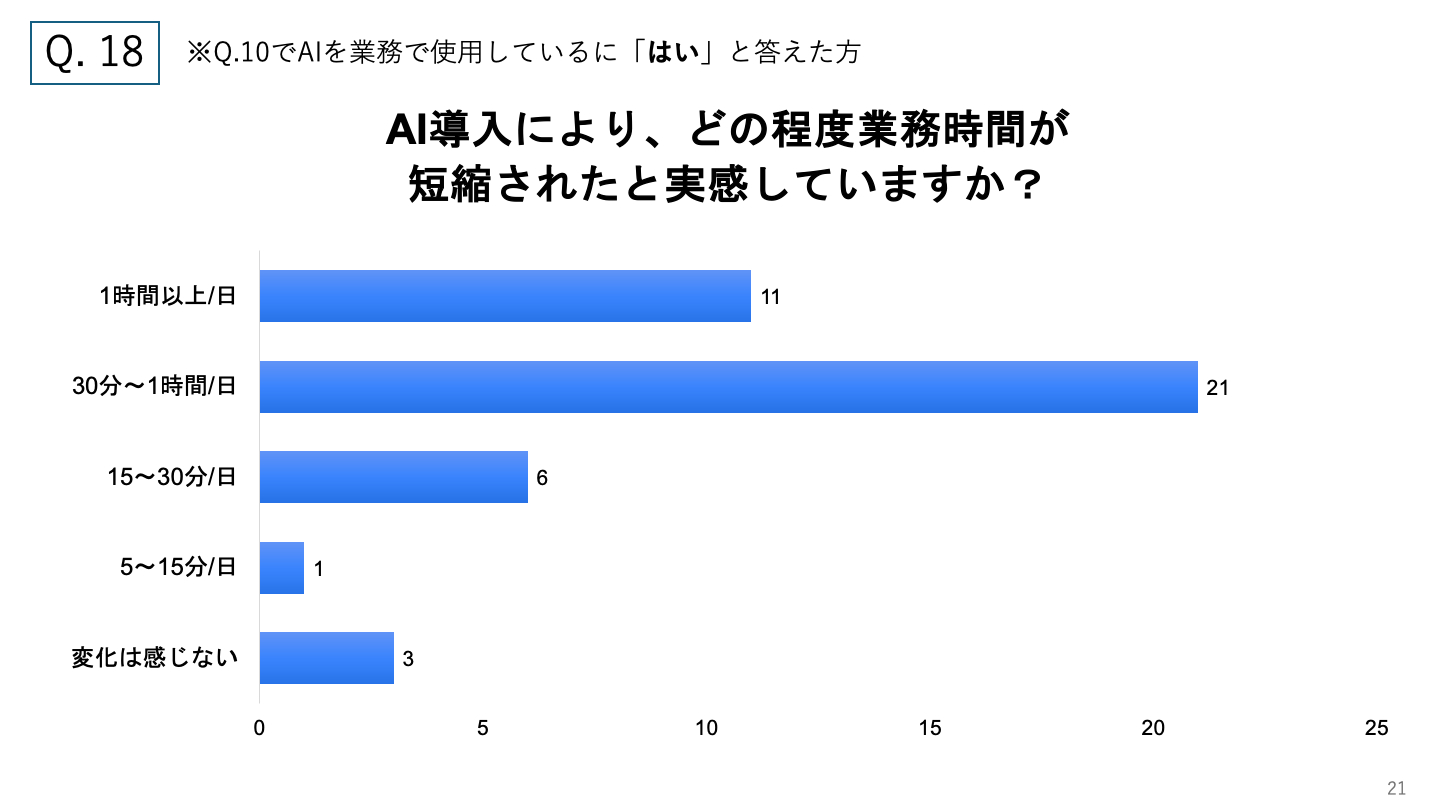

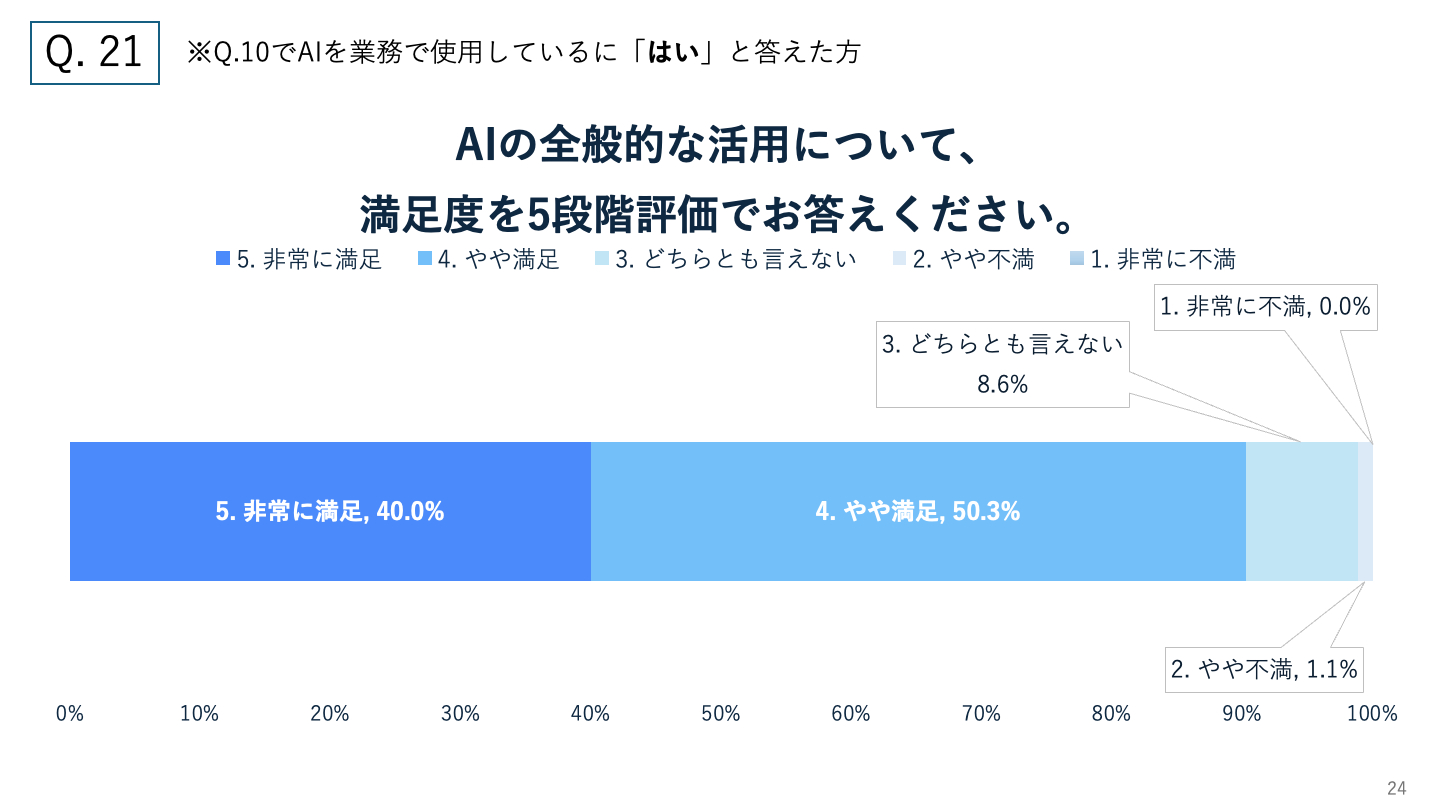

利用者の76%が「1日30分以上の時短効果を実感している」と回答し、85%が満足感を示すなど、AI利用による成果への評価は高い傾向が示されました。

3. 活用目的

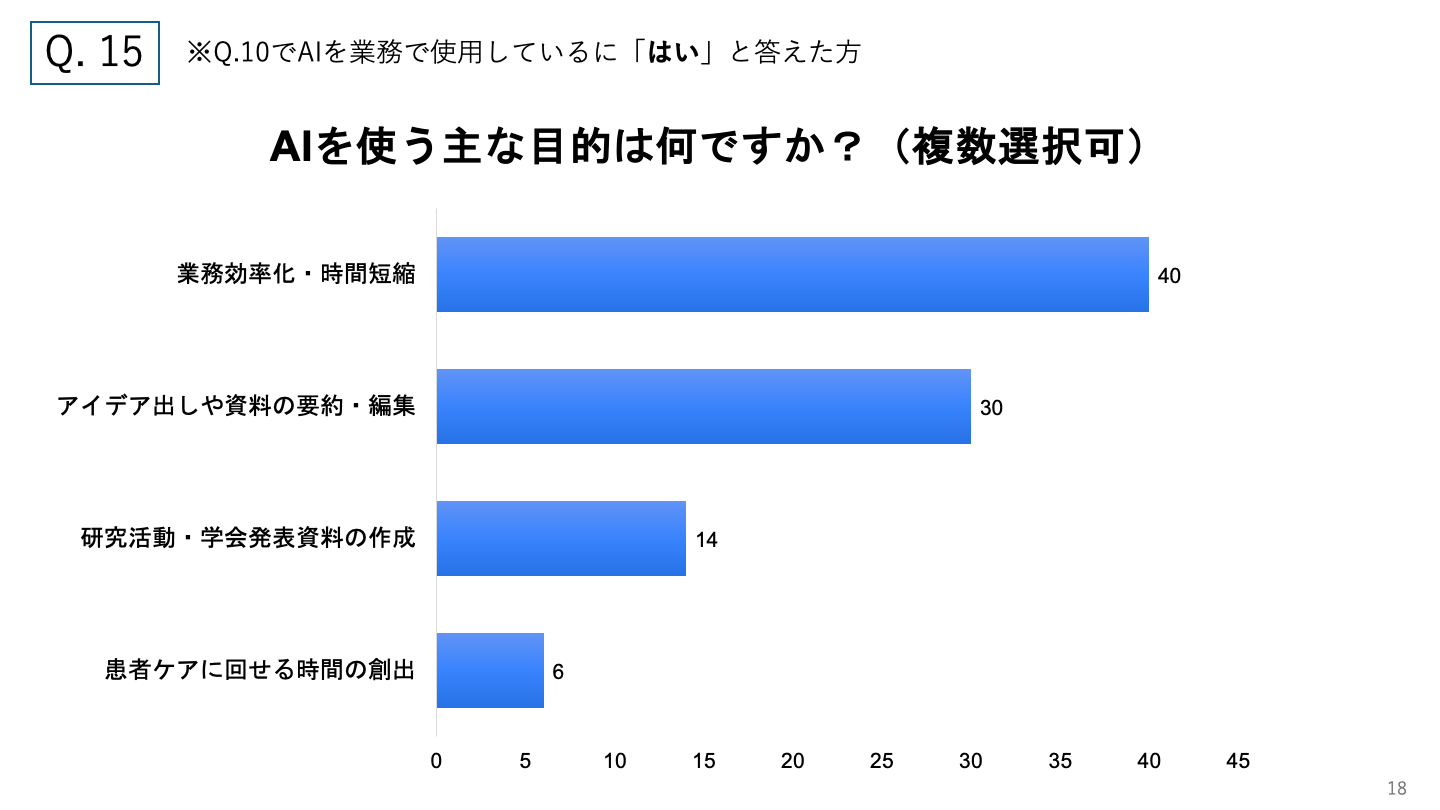

活用の目的としては「業務効率化」「資料作成支援」「思考の整理」などが上位に挙げられました。

4. AI活用に対する課題

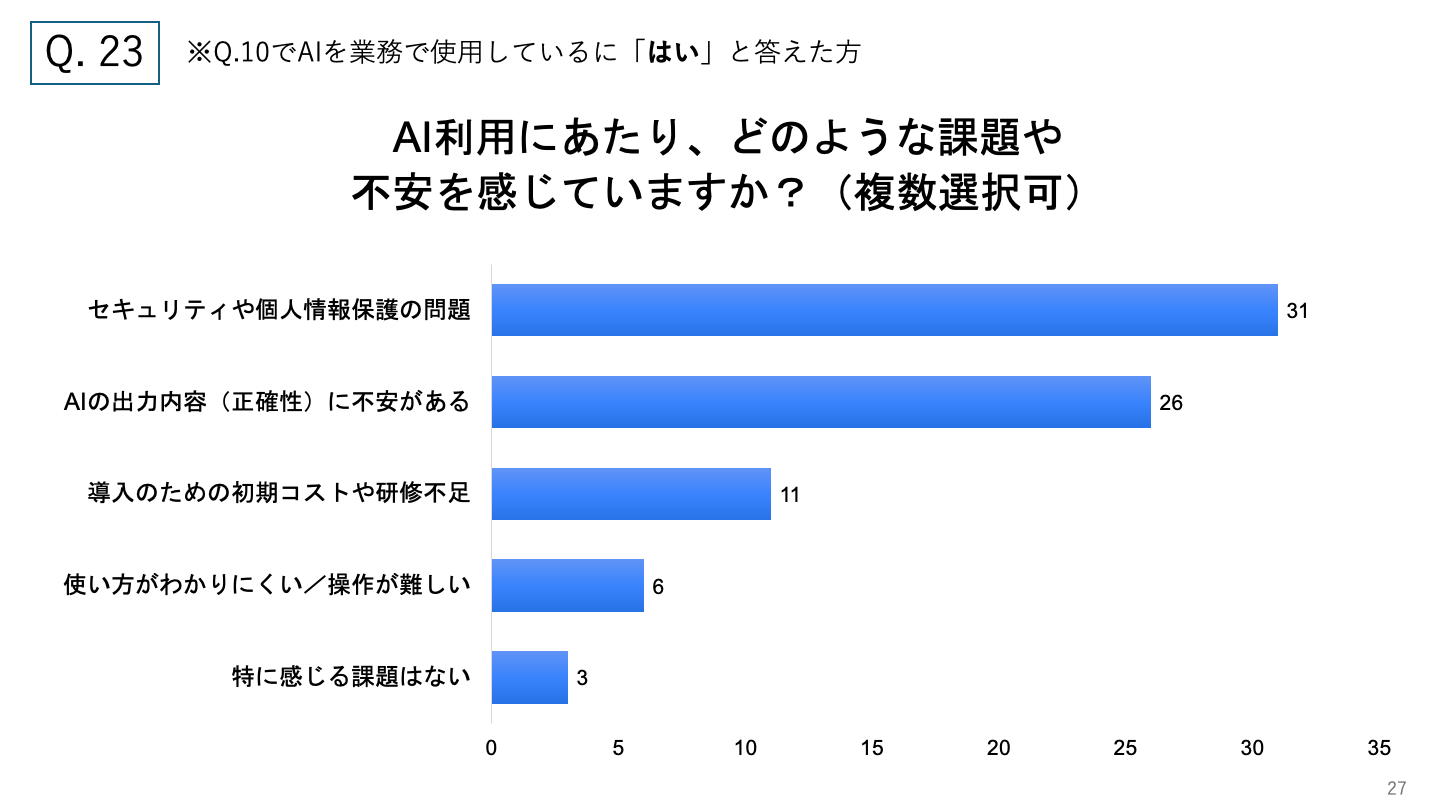

AI利用にあたっては「セキュリティ上の不安(40%)」「出力内容の正確性(33%)」「導入コスト(15%)」などが課題として挙げられ、法整備・情報管理や、利用する側のリテラシーといった複合的要因が障壁となっていることが示されました。

5. AI導入に対する解決策

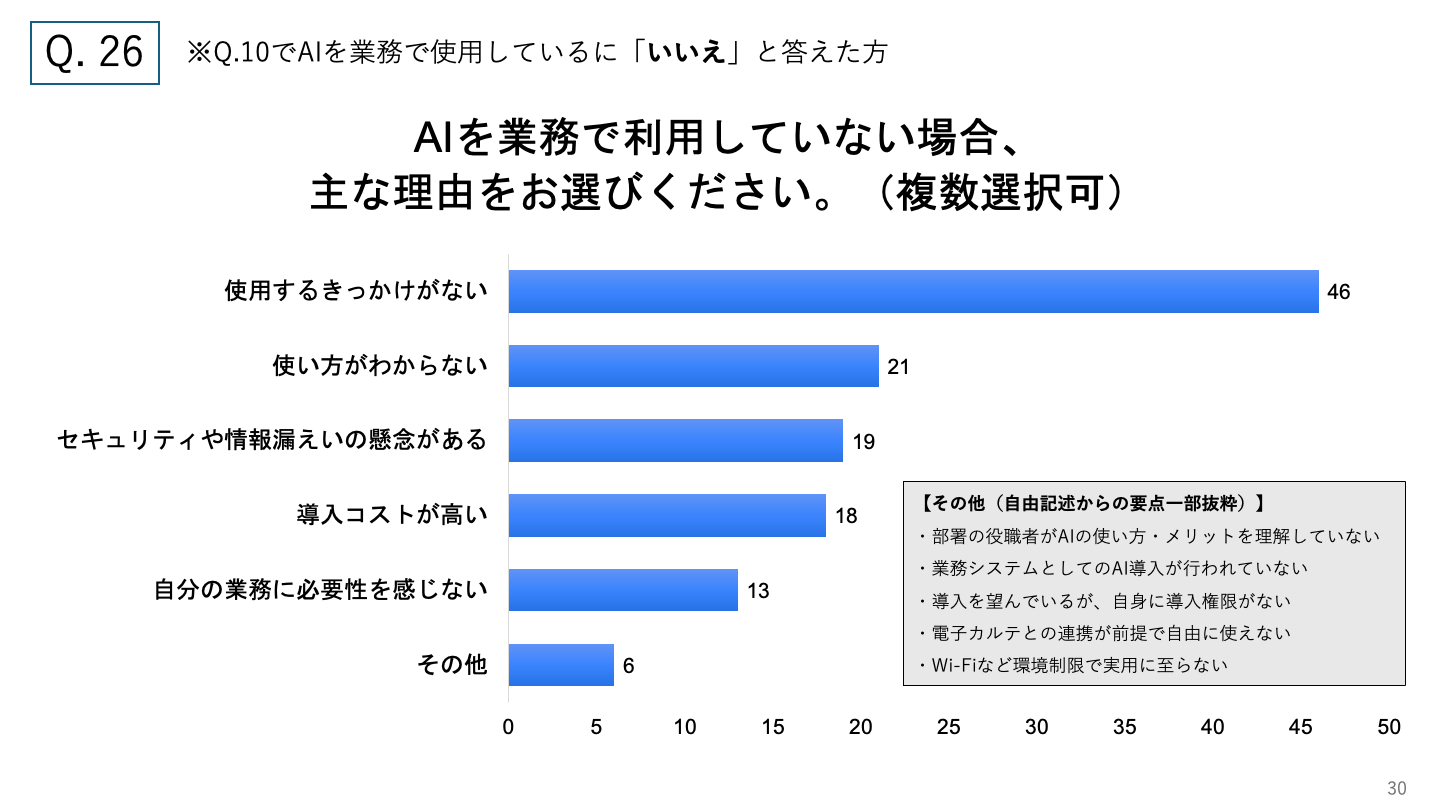

「活用事例の共有(76%)」「研修・セミナー(68%)」「利用マニュアルの整備(61%)」といった支援策を求める声が多く、安心して運用するための“情報と仕組み”が必要とされていました。

AI利用者の割合は約36%でした。一方、未利用者のうち69%がAIを「使いたい」と回答しており、高い関心度がみられました。

2. 満足度

利用者の76%が「1日30分以上の時短効果を実感している」と回答し、85%が満足感を示すなど、AI利用による成果への評価は高い傾向が示されました。

3. 活用目的

活用の目的としては「業務効率化」「資料作成支援」「思考の整理」などが上位に挙げられました。

4. AI活用に対する課題

AI利用にあたっては「セキュリティ上の不安(40%)」「出力内容の正確性(33%)」「導入コスト(15%)」などが課題として挙げられ、法整備・情報管理や、利用する側のリテラシーといった複合的要因が障壁となっていることが示されました。

5. AI導入に対する解決策

「活用事例の共有(76%)」「研修・セミナー(68%)」「利用マニュアルの整備(61%)」といった支援策を求める声が多く、安心して運用するための“情報と仕組み”が必要とされていました。

調査の概要

調査方法

調査期間:2025年3月28日(金)〜2025年4月13日(日)設問数:最大27問

回答数:117件

対象職種(内訳)

○ 理学療法士(PT):76%○ 作業療法士(OT):21%

○ 言語聴覚士(ST):3%

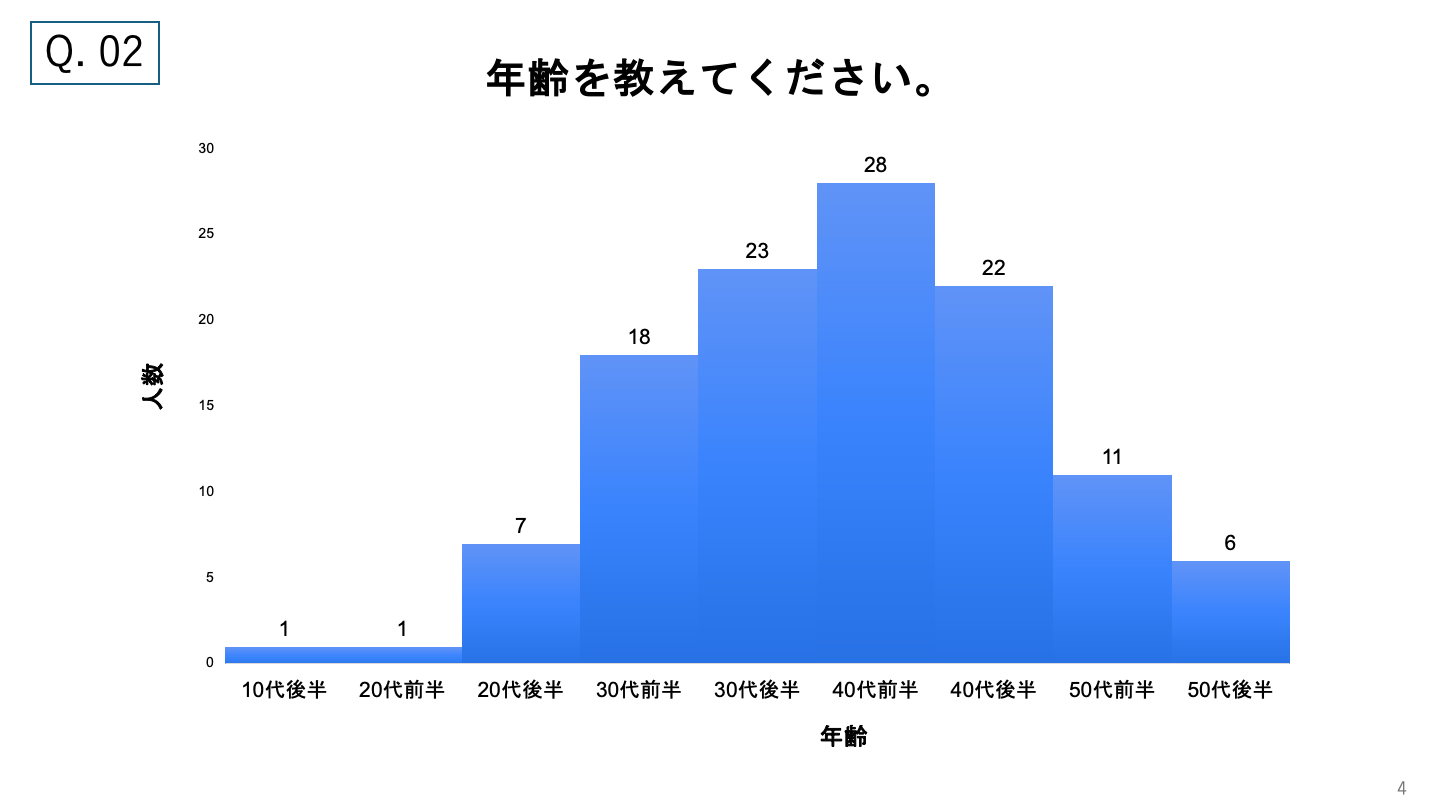

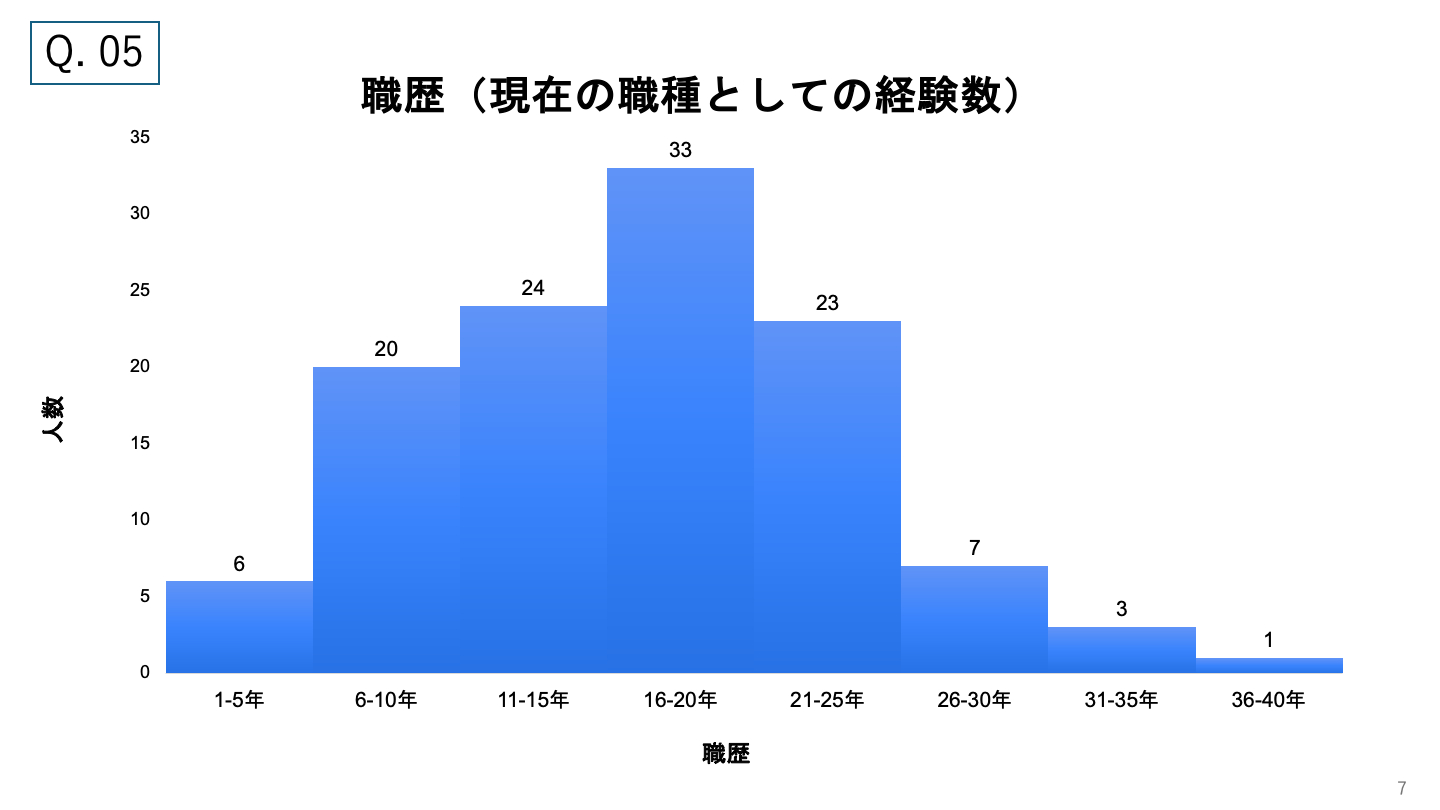

年齢・経験年数、役職

○ 年齢層は40代が最多、経験年数は10〜20年がボリュームゾーン○ 管理職(主任クラス以上)が58%

AI利用に高い関心

リハビリテーション専門職におけるAIの利用率は約4割という結果でした。一方、AI未利用者においても69%が「使いたい」と回答しており、高い関心度があることが示されました。

利用開始後、76%が業務の効率化を実感

AI利用者のうち、76%が「1日30分以上の業務時間を短縮できた」と回答されました。これは単純計算で週に約2.5時間、月に10時間の余剰時間を生む効果につながることが示唆されます。さらに、AIを実際に業務で活用している利用者の中では、全体の85%が満足度4〜5点(5点満点)を付けており、AI活用の効果を実感している方が多い傾向にあることがわかりました。

利用目的は「文書生成・要約」が最多

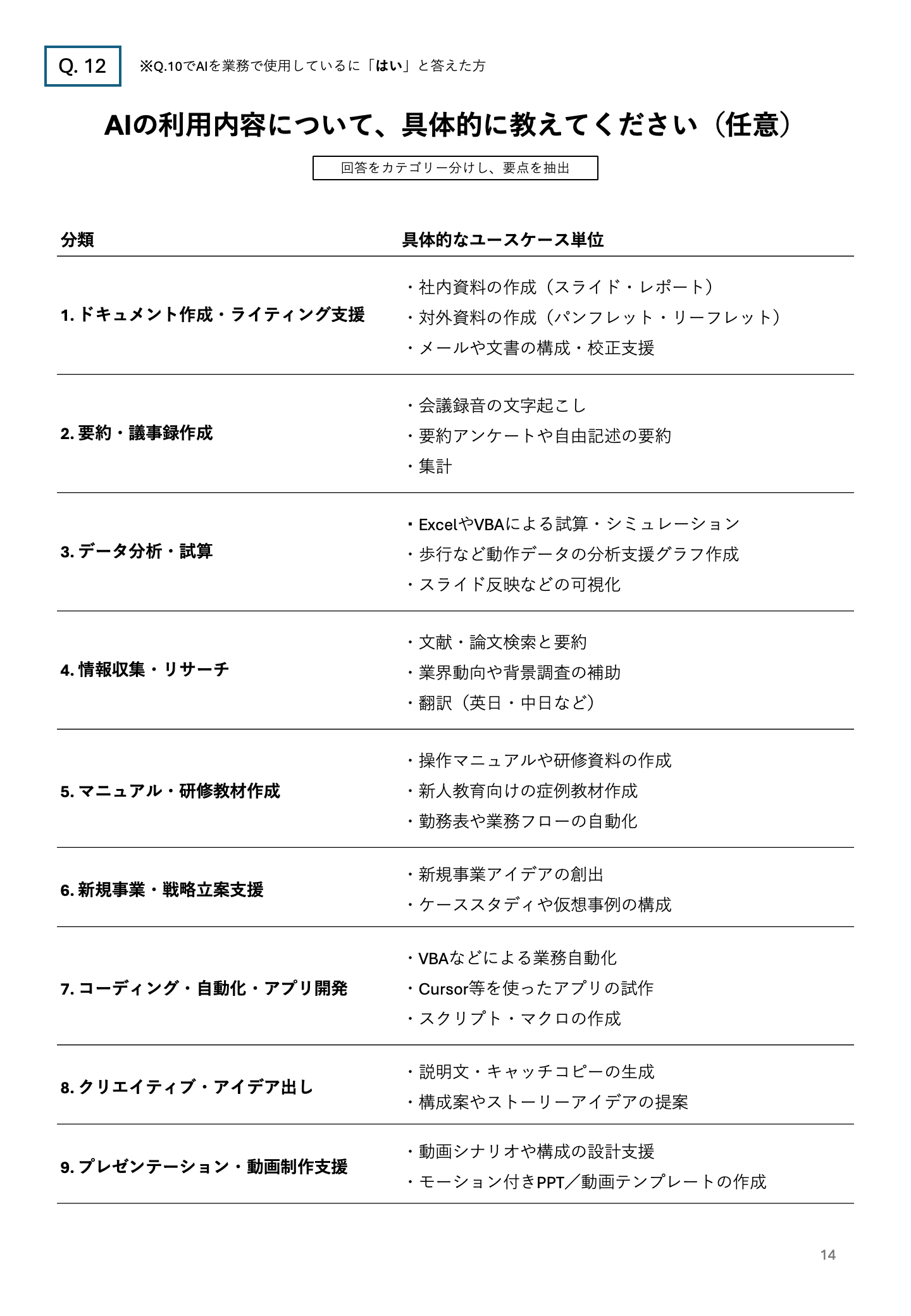

AIの活用目的としては、「業務効率化」「資料の要約・作成支援」などの回答が全体の77%以上を占めており、多くの現場で“時間を生む道具”として活用されていることがわかりました。利用内容について自由記述をもとに分類した結果、最も多かったのは「文書作成支援」、次いで「資料や議事録の要約」でした。

また、利用者の中には、リハビリテーション関連業務にとどまらず、プレゼン資料の作成や新規事業の構想、業務の自動化、アプリ開発、動画編集やキャッチコピーの作成など、リハビリテーション業務とは別の作業でも応用していることがアンケート結果より示されました。

なかには、「cursor(コード生成支援AI)を活用し、歩行分析アプリ作成をした」という回答もありました。歩行分析の結果に対して、理屈の通らない出力結果が見つかれば、AIを活用し、多角的に推論を実行するなど、現場での先進的な活用事例も寄せられました。

使用しているAIツールについては、ChatGPT が最も多く、次いで Gemini や Microsoft Copilot など、対話型の生成AIツールが広く利用されていることがわかりました。

一部の回答では、学術研究における文献検索や論文の翻訳支援など、臨床以外の場面でのAI活用も挙げられており、現場業務を超えた幅広いAIツールの選択がみられました。

※参考:学術活動に特化したAIツール

● NotebookLM(リサーチアシスタント)

● Consensus(論文検索)

● CONNECT PAPERS(関連論文検索)

● DeepL(翻訳/ライティングツール)

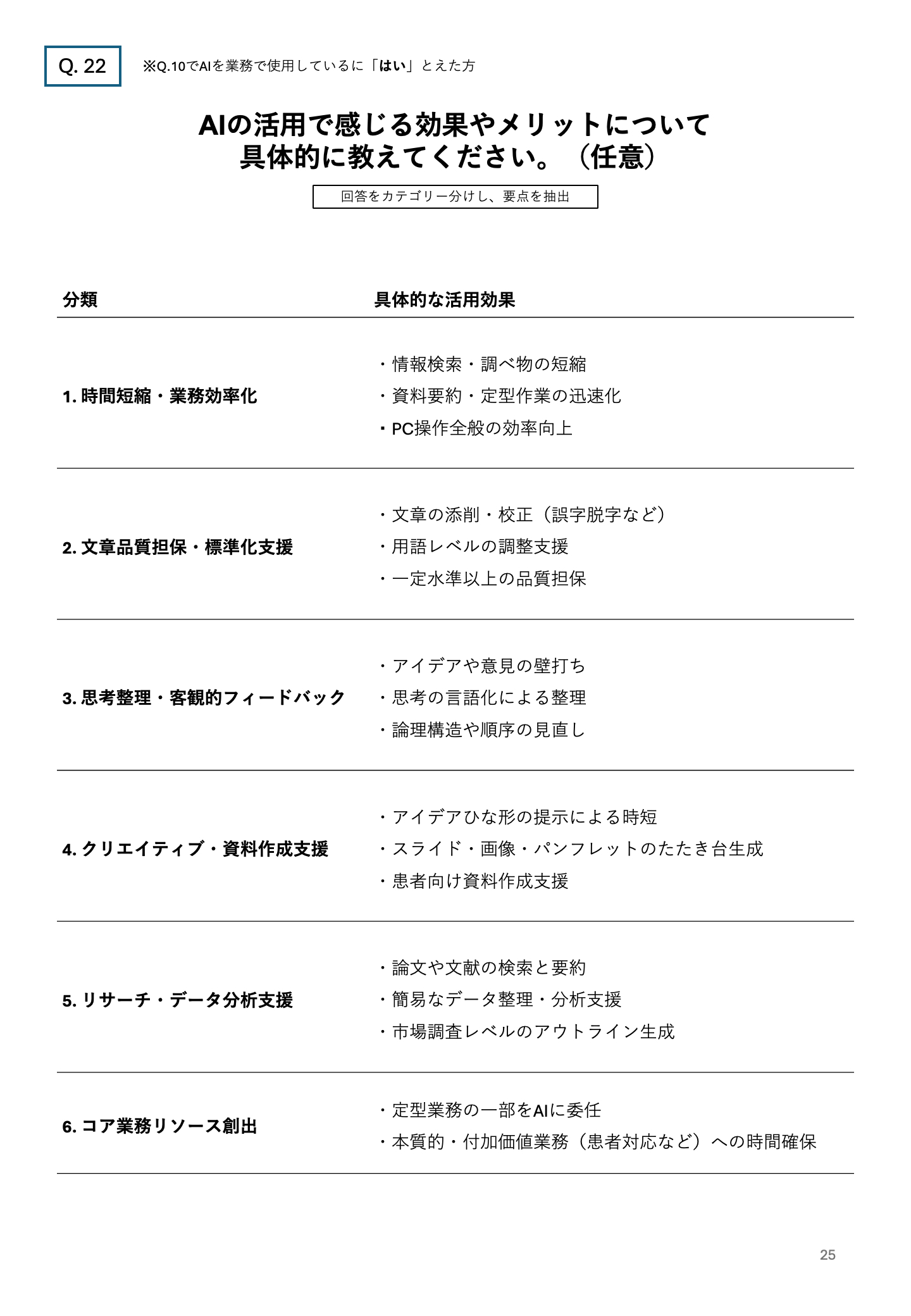

業務効率化のみならず“価値創出”としても一定の評価

自由記述の回答からは、AI活用によって得られた具体的なメリットとして以下のような声が寄せられました。● 調べ物にかかる時間が大幅に短縮され、患者対応に集中できるようになった

● AIとの対話を通じて、論理の整理やアイデア出しがしやすくなった

● 誰が使っても一定のアウトプット品質が担保されることで、業務の標準化に寄与した

AIが単なる効率化ツールとしてだけでなく、思考の補助や知的パートナーとして、アイデアの壁打ちといった価値創出にも活用されていることが示されました。

結果として、患者対応や研究活動など、本来注力すべき業務に時間を回せるようになったという好影響もみられました。

セキュリティへの不安が多数の中、組織的理解を求める声も

導入後に感じられている課題として、「セキュリティや個人情報保護への不安(40%)」、「出力内容の正確性への懸念(33%)」、「導入コストや操作スキルへの不安(15%)」が上位でした。また、AIを導入している場合でも、組織内での利用に関わる安全性や正確性、継続的な利用に対する金銭面、操作スキルに対する不安などを抱えていることがわかりました。

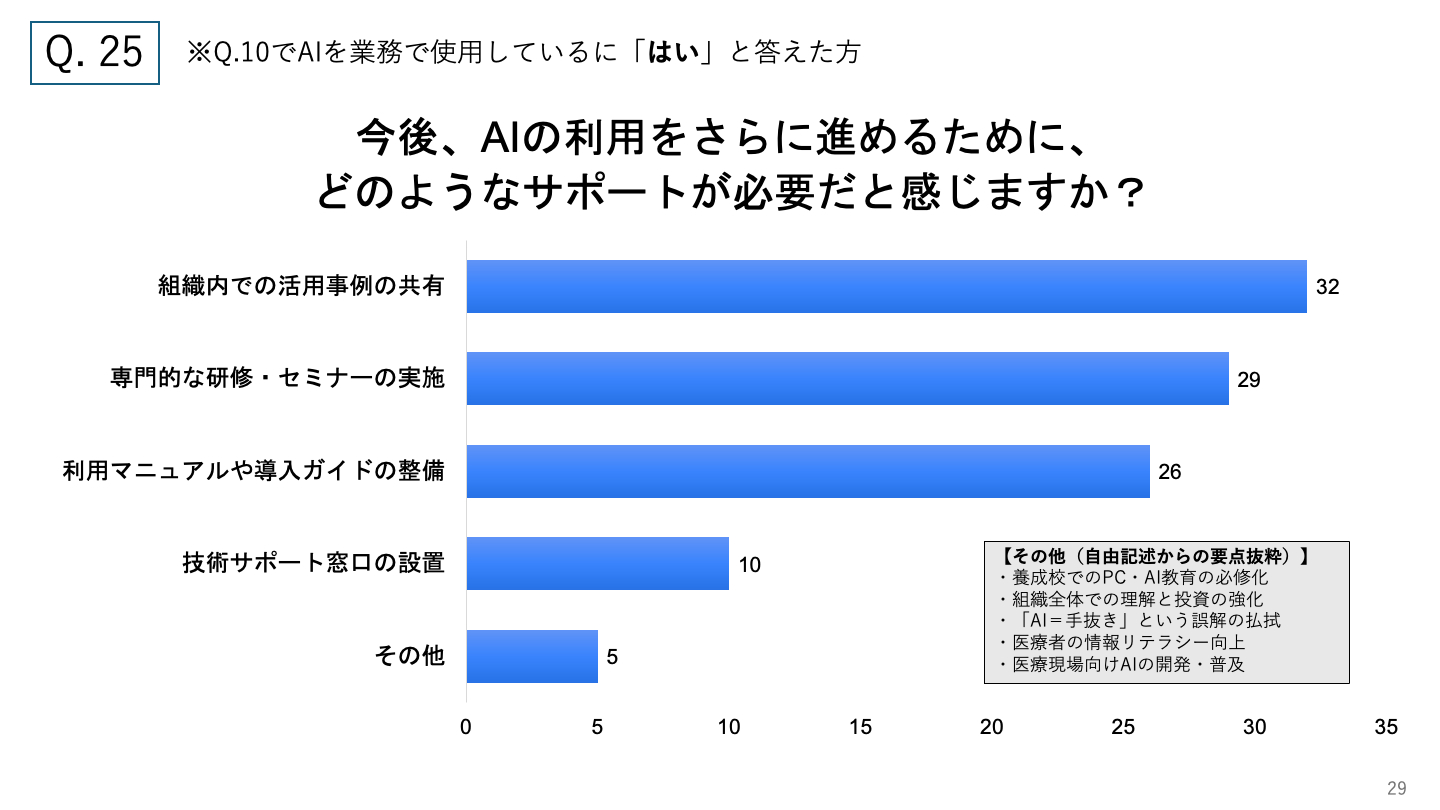

今回のアンケートでは、AI未利用者は「使用するきっかけがない」という回答が多数を占めました。

また、未利用者の意見として、「入力してよい内容の基準が不明確」「導入の許可をどこが出すのか分からない」といった社内基準、組織内の規定上の曖昧さに対する声が寄せられました。

さらに「Wi-Fi環境が不安定」「電子カルテと連携できない」「ツールの使い方がわからない」といった技術的なインフラなどの課題も挙げられました。

自由記述では、「AIは手抜き」と捉えられる文化的なハードルや、「導入を推進できる立場にない」という権限の壁も指摘されました。

これらは単なるスキルの問題ではなく、組織内の理解も導入条件であることを示しているかもしれません。

活用事例から学ぶ、支援ニーズに注目が集まる

AI利用に際して「どのような支援が必要か」については、「活用事例の共有」を求める声が76%と最多でした。続いて「研修やセミナーの提供(68%)」、「導入マニュアルの整備(61%)」を現場は必要としていました。自由記述には、職員のITリテラシーの向上や、組織的理解の向上といった声も寄せられ、AIリテラシーを持った職員の存在が、現場としても求められているようにうかがえました。

結果のまとめ

調査結果からは、AI利用に対して高い関心がある一方、“使いたいけれどきっかけがない”現場の実態も浮き彫りになりました。AI利用については、職場内でイニシアチブを持って導入を進める存在がいないことや、組織風土としてAI活用への理解が進まず、導入が進んでいないという現場の声も明らかとなりました。

また、すでにAIを利用している方からも「セキュリティが不安」「実践的な研修が不足している」といった声が多く寄せられ、「使ってはいるものの、十分に安心して活用できているわけではない」という現状も明らかになりました。このような不安に対しては「安全に使える根拠がほしい」という声が多くみられました。

AI利用の懸念への対策として、英国の理学療法士団体では、AI技術の臨床現場や教育・研究領域への導入への「AI活用の原則」を示したガイドラインを公開しました(参考:英国の理学療法士団体 「AI活用の原則」声明を公開)。

日本のリハビリテーション業界においても、AI利用に関する現場レベルでのリスクや個人情報の扱いに関する明確な指針や専門的なガイドラインの整備が求められているといえるかもしれません。

現場から求められる“リアルな事例” 導入の鍵は具体性と情報共有

今回のアンケートで、AI利用の有無にかかわらず共通して求められていたのは「具体的で効果がみえる活用事例を知りたい」というニーズでした。これは、導入判断や職場内の理解促進の材料として、実際の成果を伴った使用例が求められているといえるかもしれません。AI活用方法は多岐にわたり、現場ごとに異なる試行錯誤が続いていくものといえます。各種ガイドラインや、SNS、セミナーなどを通して、具体的な最新情報をキャッチしていくことで、各現場の課題解決や導入が促進されることが期待されます。

引用・参考:【Webアンケート】現場はどう使ってる? AI×リハビリ実態調査(PT-OT-ST.NET)

- 関連タグ

- AI

この記事が気に入ったらいいね!しよう

人気記事

- 【速報】令和8年度診療報酬改定 個別改定項目(その1)

- 【公開】令和8年度 診療報酬改定 特設サイト

- 【介護報酬改定】訪問リハビリも処遇改善加算の対象に、PT・OT・STの給与改善へ ー 令和8年度・期中改定

- 【座談会レポート】自分の能力を最大化させる、セラピストのリアルなAI活用

- 【衆議院選挙】リハビリテーション専門職の候補者、各地で立候補

- 【論点まとめ】リハビリテーションの評価はどう変わる? 令和8年度診療報酬改定を読む

- 【診療報酬改定】早期リハの評価・休日リハ・単位上限・書類業務の削減などが論点に【中医協・総会】

- 【リハ関連抜粋】令和8年度診療報酬改定の議論を整理 ー 中医協

- 回復期リハビリは “専門等機能” に分類、「新たな地域医療構想」リハビリテーション機能を再評価

- 【診療報酬改定】回復期リハビリ病棟の評価見直し、実績指数の除外基準・重症患者割合・ADL評価表を議論

- 【速報】令和8年度診療報酬改定 個別改定項目(その1)

- 【公開】令和8年度 診療報酬改定 特設サイト

- 【介護報酬改定】訪問リハビリも処遇改善加算の対象に、PT・OT・STの給与改善へ ー 令和8年度・期中改定

- 【座談会レポート】自分の能力を最大化させる、セラピストのリアルなAI活用

- 【衆議院選挙】リハビリテーション専門職の候補者、各地で立候補

- 【論点まとめ】リハビリテーションの評価はどう変わる? 令和8年度診療報酬改定を読む

- 【診療報酬改定】早期リハの評価・休日リハ・単位上限・書類業務の削減などが論点に【中医協・総会】

- 【リハ関連抜粋】令和8年度診療報酬改定の議論を整理 ー 中医協

- 回復期リハビリは “専門等機能” に分類、「新たな地域医療構想」リハビリテーション機能を再評価

- 【診療報酬改定】回復期リハビリ病棟の評価見直し、実績指数の除外基準・重症患者割合・ADL評価表を議論

- もっと見る 省略する

情報提供

皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。

この記事を見た人はこんな記事も見ています

あなたは医療関係者ですか?

ページ上部へ戻る