理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト

PT-OT-ST.NET

トピックス

2025.05.29

【インタビュー記事】 子どもの健やかな成長を支える、学校保健に理学療法士が貢献

学校保健は、障がい児・障がい者の健康増進、機能低下の予防、子どもの健康増進・健全な成長と発育を目的に、全国各地で展開されています。

日本理学療法士協会では、こどもたちの運動能力の向上、健康課題の早期発見・対応を実現する事業展開を推進するため、都道府県理学療法士会に学校保健事業担当者を1名設けて全国ネットワークを構築し、各地域で教育委員会や学校と連携するしくみづくりを推進しています。

近年では、児童・生徒の運動器に関する健康課題(体力低下、運動能力の二極化、肥満傾向など)が、将来の身体的・精神的な疾患リスクにつながる可能性も指摘されており、学校教育の場における理学療法士の活躍に関心が高まっています。

今回は、学校保健の現場で積極的に活躍されている理学療法士の渡邊祐介さんに、その取り組みや現場での実感についてお話を伺いました。

学校保健における理学療法士の役割とは

ー 学校保健に関わることになったきっかけを教えてください。

渡邊さん 私はこれまで、急性期および回復期の病院で理学療法士として勤務し、患者を対象に理学療法を提供する現場で携わってきました。その中で、スポーツ理学療法と出会ったことが、学校保健事業へと関わる大きな転機となりました。東京都理学療法士協会(TPTA)では、スポーツ局の活動を通じて、オリンピックでの活動を含むスポーツ競技大会のサポートに携わる機会を得ました。多くの児童・生徒が競技大会に参加している様子を目の当たりにし、現場での運動指導やコンディショニングの重要性を強く感じました。

その後、より専門的な活動に取り組むため、アスレティックトレーナー(AT)および認定スクールトレーナー(ScT)の資格を取得し、現在では都内の学校保健事業の推進に携わっています。子どもたちの健やかな成長を支える一助となれるよう、日々活動を行っています。

ー 子どもたちの「運動器の健康課題」について、どのような現状があると感じていますか?

渡邊さん 現代の子どもたちは、デジタル化の進展に伴い、日常的に電子機器に触れる機会が増えています。学校ではタブレット端末の導入が進み、家庭でもスマートフォンや動画配信サービスの利用が一般的となっています。

こうした変化は、学びの幅を広げる一方で、子どもたちの「遊び」や「身体の使い方」にも大きな影響を与えていると感じています。

たとえば、公園では昔ながらのボール遊びや鬼ごっこだけでなく、友達同士でゲーム機を持ち寄って遊ぶ姿も多く見られます。また、共働き家庭の増加により、保護者の帰宅までの時間を一人で動画やゲームに費やす児童生徒も少なくありません。

こうした背景の中で、運動の経験不足や偏りにより「自分の身体を思い通りに動かす力」が育ちにくくなっており、結果として運動能力の低下、筋力不足、さらには姿勢保持の困難といった課題につながっているのではないかと考えています。

特に、姿勢保持力の低下による学習時の集中力低下やケガのリスクの増加につながっている点は、注視していく必要がある課題だと感じています。

ー そのような課題に対して、理学療法士としてどのような役割が期待されているとお考えですか?

渡邊さん 私は、「ゲームも楽しい、でも運動も楽しい」と子どもたちに感じてもらうことがとても大切だと考えています。理学療法士として、運動の楽しさや面白さを伝えることで、子どもたちが自ら進んで体を動かすようになることを願っています。運動の機会が増えれば、筋量が増し、体力の向上につながります。特に、姿勢を保持する筋力がつくことで、日常生活や運動がしやすくなり、転倒やケガのリスクも減ってくると考えています。

また、学校現場では体力測定や運動器検診の事後措置などの場面でお声がけいただき、動き方のコツを伝えたり、ストレッチの指導を行ったりと、予防的な関わりをさせていただく機会もあります。

理学療法士は、児童・生徒全体への集団的な運動指導に加え、一人ひとりの動作を丁寧に観察・分析し、それぞれに合わせて個別に対応ができる専門性が求められていると感じています。

ー 主に学校で取り組んでいることを教えてください。

渡邊さん 東京都内の学校では、児童・生徒を対象に、授業の一環として理学療法士が関わる機会をいただいています。テーマは「アセスメントにもとづいた正しい姿勢と体づくり」や「コーディネーショントレーニング(ボール操作・走る・跳ぶなど)」を主として、座学と実技を組み合わせた授業を実施しています。また、保護者や教職員の方々に向けても、学校保健委員会や公開授業の場を活用しながら、「運動習慣の二極化」や「子どもの運動発達」についてお話しています。

特に、「どのような怪我が起こりやすいか」など、家庭や授業で注意できる視点を、座学と実技を交えながら体験していただいています。

いずれも、実際に体を動かしていただくことで「楽しく学べた」「すぐ家でやってみたい」といった声を多くいただいています。

このように、子どもから大人まで、運動器の健康に対する理解を“体験を通じて育む”ことが、理学療法士の導入事例として非常に有効であると感じています。

学校保健における理学療法士の関わり方

ー 具体的にはどのような相談がありますか?

渡邊さん 現在、小中学校からは様々なご相談をいただきますが、特に依頼が多いのは児童を対象とした「姿勢の授業」です。教職員の先生方からは、「授業中に良い姿勢で長く座っていられない」「朝礼で立っているのがつらそう」などの声を多くいただきます。そこで私たちは、まず「良い姿勢とは何か?」という基本的な理解を深めてもらうために、子どもたちへ講話形式でわかりやすく解説しています。

その後、実際に一人ひとりの姿勢を評価し、フィードバックする時間を設けています。自分の姿勢がどうなっているのかを知ることで、子どもたち自身の気づきにもつながっています。

さらに、良い姿勢を保つためにはどのような運動が必要なのか、具体例を紹介して、一緒に実践しています。例えば、体幹や下肢の安定性を高める運動や、柔軟性を高めるストレッチなどを取り入れ、みんなで楽しく取り組めるように工夫しています。

ー 教員や学校関係者、保護者との連携はどのように行っていますか?

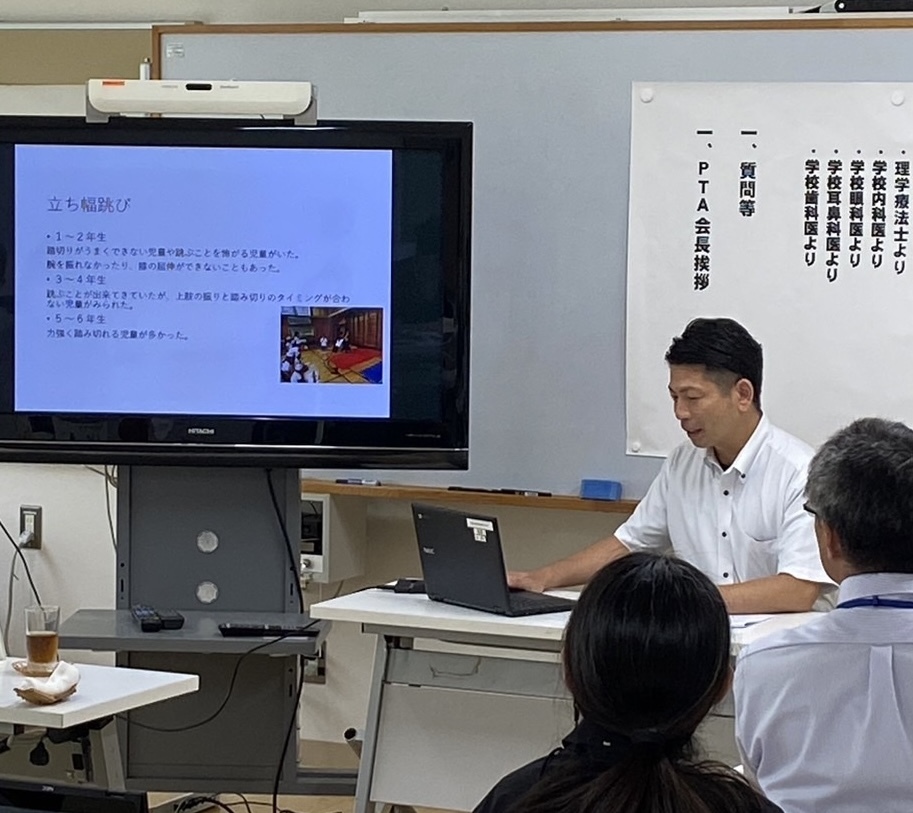

渡邊さん 学校内で多く連絡を取り合っているのは、養護教諭の先生です。児童・生徒の健康や身体の気になる変化について共有いただいた上で、授業や委員会、研修会などを開催しています。また、学校保健委員会という場では、保護者代表の方々や学校医の先生など、学校保健を支える様々な関係者とともに、児童生徒の健康課題について意見交換を行っています。理学療法士の視点から、体力や姿勢、成長に関する情報を提供しつつ、多職種との連携の中で課題を共有することを心がけています。

さらに、教職員の方々を対象とした研修会を担当させていただく機会もあり、教育現場での困りごとやニーズについて直接伺うことで、より具体的なサポートができるよう努めています。

ー 活動を通して感じた「やりがい」や「希望」、また「課題」について教えてください。

渡邊さん 学校によって抱える課題や子どもたちの状態はさまざまであり、まずは現場の声にしっかり耳を傾け、ニーズを把握することが何よりも大切だと感じています。授業の場面では、子どもたちが運動を通して「できた!」「楽しかった!」と感じる瞬間に立ち会うことができ、それがこの活動の何よりのやりがいです。授業後に書いていただいた感想文から、楽しかったことや印象に残ったことを読ませていただくと、理学療法士として本当にうれしく思います。

一方で、課題もあります。限られた授業時間の中で、1人の講師が複数のクラスに対応する必要があるなど、時間的・人的な制約があることを感じています。効率的に、かつ楽しく学べるように進行するためには、大人数を動かすスキルや授業の構成力も求められます。

また、理学療法士という職業自体が、教育現場ではまだ十分に知られていません。私たちの役割や専門性をどのように伝え、理解していただくかという点も今後の課題だと思います。

ー 予算や制度、学校側から見た理学療法士の認知度、働き方について感じることはありますか?

渡邊さん 学校で授業として活動する際には、基本的には学校側から講師料などの支給はない場合が多いです。教育委員会や学校保健委員会からのご依頼の場合には予算がつくことがあります。また、授業は平日の日中に実施されることが多いため、病院や施設に勤務している理学療法士が関わるには業務の調整が必要不可欠です。これは今後の働き方の面でも大きなハードルの一つだと感じています。

理学療法士という職業の認知度については、まだ十分とは言えません。しかし、以前にケガをしてリハビリテーションを受けた経験のある児童・生徒が「理学療法士って知ってるよ!」と声をかけてくれる場面もあり、少しずつ認知が広がっている手応えは感じています。

ー スクールトレーナーとの違いについて教えてください。

渡邊さん 理学療法士と認定スクールトレーナーは、どちらも子どもたちの運動器の健康を支える役割があると思いますが、活動の前提となる知識に違いがあります。理学療法士は、医学的根拠に基づいて身体機能の評価・介入を行い、運動器の障害予防から再発防止まで個別性の高い対応が可能である強みがあります。

一方、認定スクールトレーナーには、理学療法士の教育課程には含まれていない、学校教育や教職員の職務、学校三師(学校医・歯科医・薬剤師)の役割と連携体制についての理解が養成カリキュラムに含まれています。

これは、学校現場での連携や実践を円滑に進めるうえで、教育現場にある特有の文脈を理解するための基礎的な土台となっており、大変重要な内容だと感じています。

私自身も理学療法士としての専門性と、スクールトレーナーとしての視点を融合させることで、「動作の質に注目した支援」や「学校現場でのスムーズな連携」が可能になっていると実感しています。

ー 現在のモデル地域や学校で見えた成果・実績があれば、具体的に教えてください。

渡邊さん 現在、都内の小中学校からは毎年15件から20件程度のご相談やご依頼を頂き、授業や学校保健活動の一環として現場へ伺っています。内容としては、児童の姿勢や運動能力に関する授業を中心に実施していますが、同一の児童生徒に対して継続的に介入できる体制ではないため、具体的な改善度合いを数値として把握することは難しいのが実情です。しかしながら、授業終了後には児童、教職員、保護者の皆さまから「大変勉強になりました」「さっそく家でやってみます」といった前向きなお言葉を頂くことも多くあります。

毎年継続してご依頼を頂く学校も複数あることから、信頼関係が構築され、実際に価値を感じていただけているのではないかと手応えを感じています。

学校保健 × 理学療法の可能性

ー 理学療法士が学校保健に関わる上で、必要だと感じるスキルや視点は何でしょうか?

渡邊さん 私が学校保健の現場に関わる中で、理学療法士に求められると感じるスキルや視点は3つあります。1つ目は、運動の発達段階に関する知識です。たとえば、幼児期から学齢期にかけて「どのような運動ができるようになるのか」「どの年齢では何が苦手なのか」といった基本的な理解です。たとえば、低学年では体の軸が定まりにくかったり、高学年になると動きがスムーズになる反面、運動への苦手意識が出てくることもあります。そうした特徴を理解していることで、その学年に合わせた授業内容を設計することができます。

2つ目は、子どもたちに興味を持ってもらう工夫や伝え方の技術です。理学療法士は1対1の関わりが得意な職種ではありますが、学校の授業では集団指導が基本です。子どもたちが飽きないようにクイズやゲーム形式を取り入れたり、実技を多めに構成したりと、楽しみながら学べる工夫しています。また、大人数を対象にした授業では、予定通りに進まないことも多いため、その場に応じた柔軟な対応力も欠かせません。

そして3つ目は、コミュニケーション能力です。児童・生徒と楽しく関わる姿勢を持ち、教職員の方々とは授業の準備や情報共有を行い、保護者と相談を行ったりと、さまざまな立場の人とのやりとりが求められます。相手の立場に立ってコミュニケーションをとる姿勢、対応力がよりよい関係づくりには大切だと感じています。

こうしたスキルや視点があることで、理学療法士が学校という場でも安心して活動できるようになるのではないかと思っています。

ー 最後に、学校保健への想いや、理学療法士の皆さんへメッセージをお願いします。

渡邊さん 子どもの頃に獲得した運動能力や身体感覚は、大人になってからの生活の中でも確実に活きてきます。現代はスマートフォンやPCを使ったコミュニケーションが当たり前の時代ですが、だからこそ、運動やスポーツを通じて、仲間と熱中する楽しさや、対人関係、社会性を学ぶ機会がますます大切になっていると感じています。

そして、運動やスポーツが「もっと楽しくなる」ためには、正しい動き方や、ケガをしにくい身体づくりがとても重要です。理学療法士として、そうした“土台”を子どもたちに届けることで、みんなの「できた!」を支えたい、そんな思いで活動しています。

子どもたちの未来がより明るいものになるよう、理学療法士にできることはたくさんあります。これから学校保健に関わってみたいと考えている理学療法士の方がいれば、ぜひ各都道府県の理学療法士協会の「学校保健」担当部署にアクセスしてみてください。

子どもたちの笑顔に出会える、かけがえのない経験がきっと待っています。

参考:東京都理学療法士協会 ホームページ

この記事が気に入ったらいいね!しよう

人気記事

- 【リハ関連抜粋】令和8年度診療報酬改定の議論を整理 ー 中医協

- ケアプラン連携システム「1年間無料+助成金」で支援 ー 厚労省が導入を後押し

- 【改定率決定】診療報酬・全体2.22%、介護報酬2.03%、障害福祉サービス等1.84%引き上げ

- 【実態調査】訪問看護における理学療法士等の訪問「減算」、現場に何をもたらしたのか ー 訪問リハ振興財団が全国調査へ協力呼びかけ

- 【介護報酬・臨時改定】処遇改善加算を拡充、訪問リハビリなど加算対象に

- 【論点まとめ】リハビリテーションの評価はどう変わる? 令和8年度診療報酬改定を読む

- 【診療報酬改定】早期リハの評価・休日リハ・単位上限・書類業務の削減などが論点に【中医協・総会】

- ケアマネ資格制度の抜本的改革へ 取得要件の見直し・更新制廃止を提案【厚労省】

- 【リハ関連抜粋】2026年度診療報酬改定 入院・外来医療等の「中間とりまとめ」了承 ー 中医協

- 【厚労省】介護現場における「医行為ではない行為」ガイドライン公表

- 【リハ関連抜粋】令和8年度診療報酬改定の議論を整理 ー 中医協

- ケアプラン連携システム「1年間無料+助成金」で支援 ー 厚労省が導入を後押し

- 【改定率決定】診療報酬・全体2.22%、介護報酬2.03%、障害福祉サービス等1.84%引き上げ

- 【実態調査】訪問看護における理学療法士等の訪問「減算」、現場に何をもたらしたのか ー 訪問リハ振興財団が全国調査へ協力呼びかけ

- 【介護報酬・臨時改定】処遇改善加算を拡充、訪問リハビリなど加算対象に

- 【論点まとめ】リハビリテーションの評価はどう変わる? 令和8年度診療報酬改定を読む

- 【診療報酬改定】早期リハの評価・休日リハ・単位上限・書類業務の削減などが論点に【中医協・総会】

- ケアマネ資格制度の抜本的改革へ 取得要件の見直し・更新制廃止を提案【厚労省】

- 【リハ関連抜粋】2026年度診療報酬改定 入院・外来医療等の「中間とりまとめ」了承 ー 中医協

- 【厚労省】介護現場における「医行為ではない行為」ガイドライン公表

- もっと見る 省略する

情報提供

皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。

この記事を見た人はこんな記事も見ています

あなたは医療関係者ですか?

ページ上部へ戻る