理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト

PT-OT-ST.NET

トピックス

2025.02.12

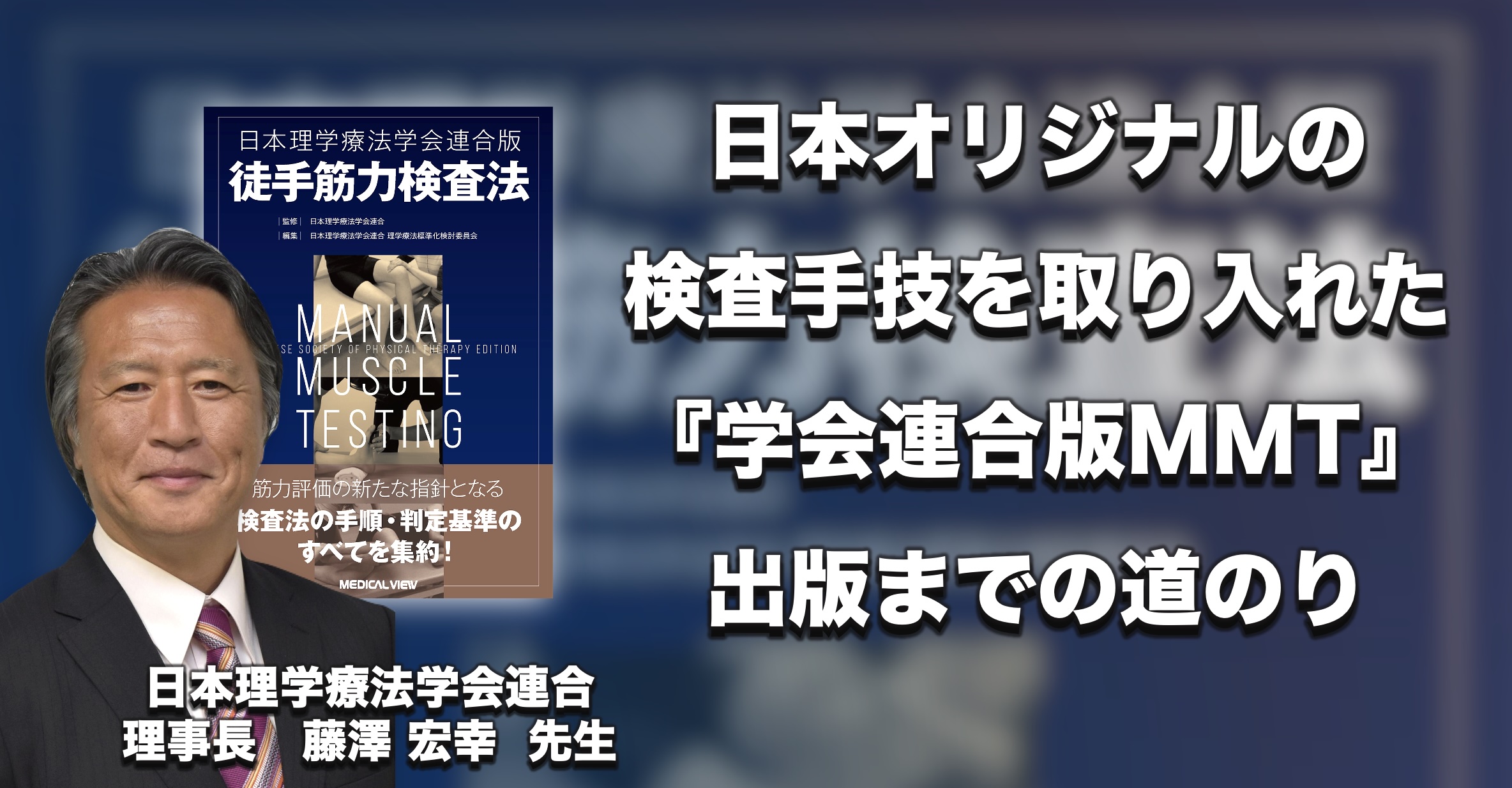

日本オリジナルの検査手技を取り入れた『学会連合版MMT』出版までの道のり

日本理学療法学会連合は、新たな指針となる徒手筋力検査法(学会連合版MMT)を策定し、手順や判断基準を解説したテキスト『日本理学療法学会連合版徒手筋力検査法』が2024年9月に出版されました。

学会連合版MMTは、理学療法士らが12年もの時間と労力をかけ生み出した日本オリジナルの評価基準・検査手技が盛り込まれたものとなっています。60年代に誕生した日本の理学療法士は、昭和・平成・令和と時代の流れによる価値観の変化や社会のニーズと向き合い、未来に向けた理学療法士の誇りと価値を築き上げてきました。

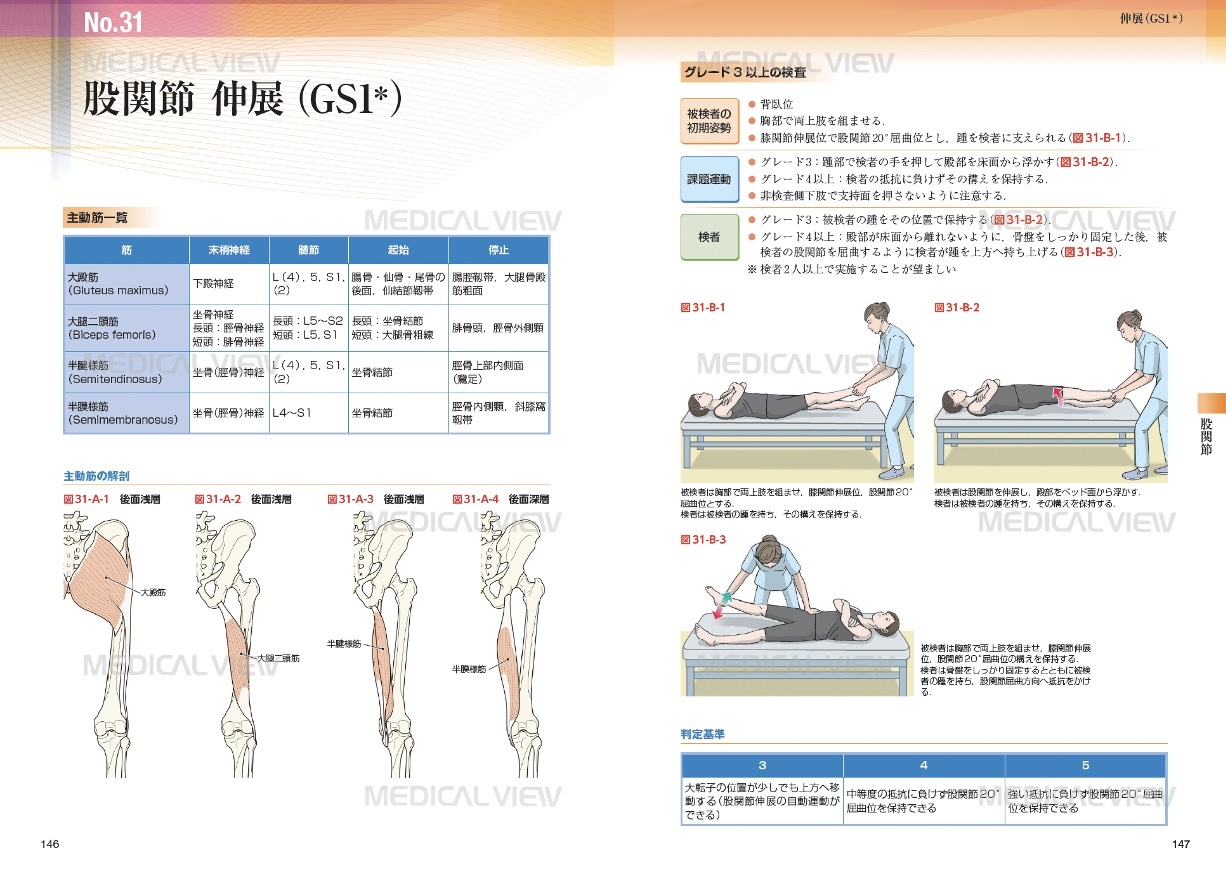

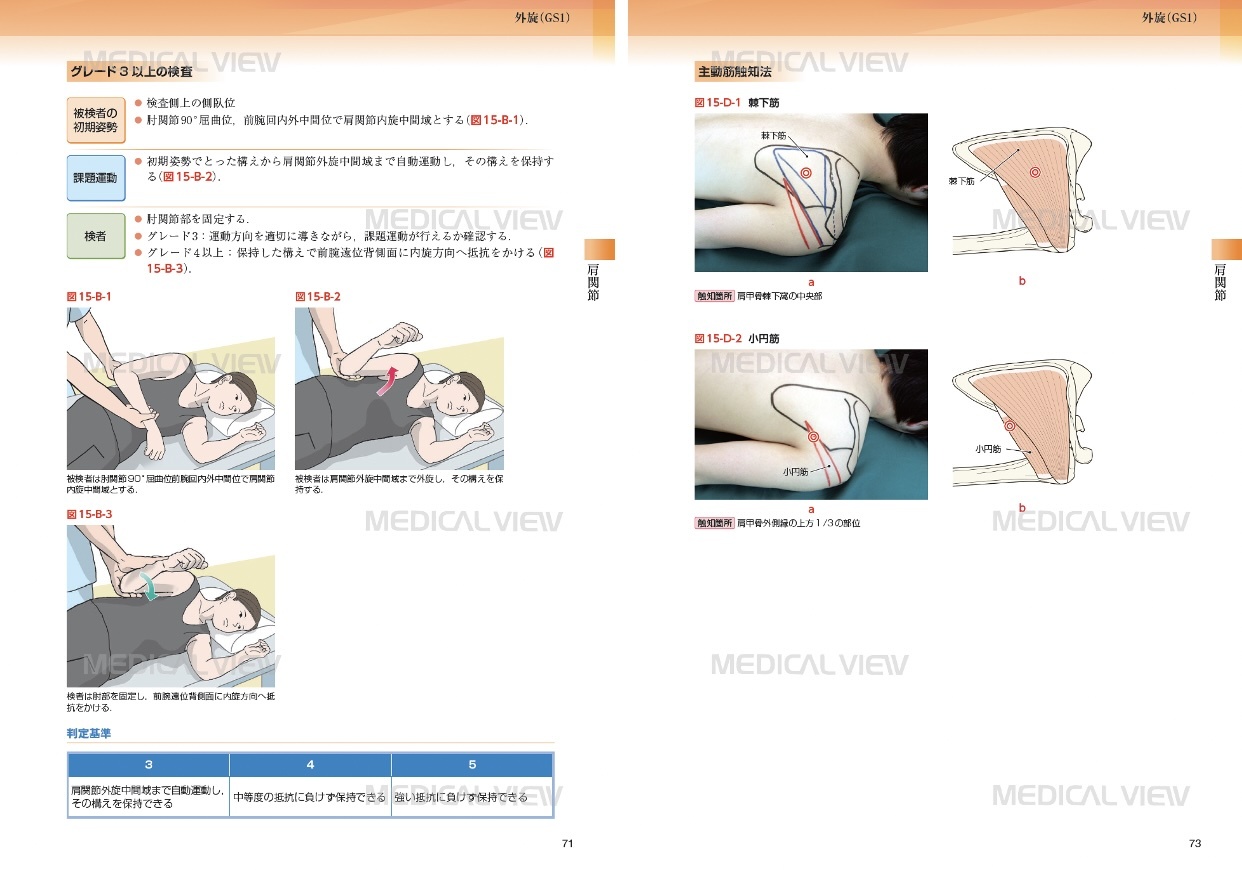

本書を手に取ると、大きく分けて二つの特徴を感じます。一つは、豊富なイラストと写真が用いられていることです。

主動筋が一覧となっており、主動筋の解剖イラストと合わせて、関節運動に関連する筋のイメージがしやすくなっています。

また、検査手技においてもイラストでわかりやすく表現され、主動筋の触知部位は写真とイラストの両方が掲載されているため体表からの解剖が理解しやすい内容となっています。

二つめは、グレード4と5に関して、徒手筋力計の推奨例が紹介されていることが特徴です。MMT4と5の筋力の範囲は、検査者によって判定が異なる可能性があるため、環境が整っていれば徒手筋力計を用いて正確な測定をすることも考慮すべきとしています。

さらに、身体の制限を配慮し腹臥位以外の検査体位を取り入れるなど、臨床現場での使いやすさやを重視した内容となっています。

これまで臨床現場で課題とされてきた箇所を改善した新たなMMTは、臨床現場の声を大切にしながら10年以上もの時を経て、発刊に至りました。

今回、本書の制作において、中心となり取り組まれてきた日本理学療法学会連合 理事長・藤澤宏幸先生に、本書にかける想いと今後の理学療法の発展へ向けてコメントをいただきました。

MMT評価基準の見直しに至った背景

1978年に日本理学療法士協会に学術部評価委員会が設立したことで、ROM、MMT、ADLの標準化に向けた取り組みが生まれました。その後、2012年に理学療法基本評価検討委員会が発足し、委員長であった藤澤先生が中心となり、ROM、MMTの評価について意見交換を行ってきました。

ー 当時、何を課題と捉え、再び新たな評価基準の策定に踏み切ったのでしょうか。

藤澤先生 従来用いられてきた方法には多くの利点もありますが、以下の課題が議論されています。

・改訂が多く、その変更点についても十分なエビデンスが公表されていない

・グレーディングスケールに沿った判定基準が一貫していない箇所がある

・臨床では実施できないことが多い腹臥位での検査が多く採用されている

このように、メインユーザーである理学療法士が改善したいと考えても、これまでは日本における標準ということで改訂にしたがって使うしかありませんでした。

しかし、日本で理学療法士が誕生して50年近く経つことを考えれば、そろそろ輸入学問に頼るのではなく、我々の手によって臨床で使いやすい徒手筋力検査法を開発してもよいのではないかという気持ちが一つになり、2012年に日本理学療法士協会学術局内に委員会を立ち上げました。

ー それから10年以上の時を経て出版に至りましたが、その過程にはどのような経緯がありましたか?

藤澤先生 開発作業は順調に進み、2014年には試案が完成し、日本理学療法士協会会員に対してパブリック・コメントを募集しました。その結果を反映させ、2015年には第50回日本理学療法学術大会で中間報告を行いました。

その後、2016年に日本理学療法士学会版徒手筋力検査法に関する報告書を日本理学療法士協会へ提出しました。そこから、関係諸団体との情報共有と広く普及させるための検討が始まったということです。

2017年には日本リハビリテーション医学会、日本整形外科学会、日本作業療法士協会と合同委員会を立ち上げ、あらためて内容の精査に入りました。最終的には、開発当初から参加していなかったとのことで、共同での発刊、推薦などを頂戴することはできませんでした。

しかし、内容についてはよいものであるとの意見をいただき、後は日本理学療法士協会の判断で発行を検討してほしいとのことになりました。そして、2021年に日本理学療法学会連合が日本理学療法士協会から独立して法人化することを契機に発刊の動きが加速しました。

ー 制作にあたり、どのような想いで取り組まれてきましたか。

藤澤先生 理学療法士は「運動のプロ」と医療業界のなかでは認識されていると思います。運動に必要な身体的な要素のなかで、運動学(kinematics)を担保する関節可動域と、運動力学(kinetics)の基本となる筋力は重要な要素であり、それが整って運動制御が可能になります。その意味で、関節可動域測定と筋力検査は理学療法士にとって本質的に基本となる評価手段だと考えているわけです。これらを自分たちの手で開発し、整備してゆくことは専門職として最も重要な仕事だと思っていますし、その気持ちを大切にして、12年間取り組んできました。

理学療法の学問的発展に向けて

ー 時代の変化とともに価値観や社会のニーズも多様化しています。今後の理学療法学、そして理学療法士の誇るべき価値と定義についてどのように考えていますか。

藤澤先生 先ほど理学療法士は「運動のプロ」であると言いました。「運動のプロ」とは、身体を物理的に動かすことができるように整えること、物理的な目的を達成できるように運動パターンのスキルを向上させること、そして日常生活やスポーツなどで対象者が行いたいことをできるようになることをサポートできるという意味でのプロです。

それにはもちろん、神経系、呼吸・循環・代謝系などの諸機能を含んでいます。そして、どのような身体状態におかれていても、その人に寄り添って共に歩むなかで希望を叶え、ニーズに応えていける専門職であると思っています。

何より、手段とする運動療法は適切に使えば低コストで万能薬になり得るものですし、物理療法という強い武器もあります。ソサイエティ5.0*が進められ、フィジカル空間とサイバー空間の融合が図られても、基盤はリアルな身体です。そして、身体運動こそが未来においても人間としての基本条件であることを考えれば、それをサポートする理学療法士の未来は明るいはずです。

* ソサイエティ5.0

第5期科学技術基本計画(平成28年1月22日閣議決定)において、「サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会」としてSociety 5.0が初めて提唱されました。

ー 最後に、本書の見どころと、これから手に取る理学療法士の皆さんへメッセージをお願いします。

藤澤先生 本を手に取り、開いた瞬間に驚きがあると思います。見やすい紙面構成、冒頭のわかりやすいイントロダクションに加え、各関節運動の検査に関して、簡潔にまとめられた図表が見どころです。そして、筋収縮を確認するための触診の写真を含めた図版はとっても価値があると思います。

また、グレーディングスケール4と5のレベルの筋力を詳しく評価できるよう、多くの関節運動に徒手筋力計での測定方法を載せました。さらに、学会連合版MMTでは、腹臥位での検査はありません。臨床で使いやすいように、すべて他の検査肢位で実施できるようになっています。この使いやすさを是非実感してほしいと願っています。

引用・参考

■ 日本理学療法学会連合版 徒手筋力検査法(メジカルビュー社 HP)

この記事が気に入ったらいいね!しよう

人気記事

- 【速報】令和8年度診療報酬改定 個別改定項目(その1)

- 【公開】令和8年度 診療報酬改定 特設サイト

- 【介護報酬改定】訪問リハビリも処遇改善加算の対象に、PT・OT・STの給与改善へ ー 令和8年度・期中改定

- 【座談会レポート】自分の能力を最大化させる、セラピストのリアルなAI活用

- 【衆議院選挙】リハビリテーション専門職の候補者、各地で立候補

- 【論点まとめ】リハビリテーションの評価はどう変わる? 令和8年度診療報酬改定を読む

- 【リハ関連抜粋】2026年度診療報酬改定 入院・外来医療等の「中間とりまとめ」了承 ー 中医協

- 令和7年度補正予算の賃上げ支援を読み解く ― リハビリテーション専門職への影響 ―

- ケアプラン連携システム「1年間無料+助成金」で支援 ー 厚労省が導入を後押し

- 【リハ関連抜粋】令和8年度診療報酬改定の議論を整理 ー 中医協

- 【速報】令和8年度診療報酬改定 個別改定項目(その1)

- 【公開】令和8年度 診療報酬改定 特設サイト

- 【介護報酬改定】訪問リハビリも処遇改善加算の対象に、PT・OT・STの給与改善へ ー 令和8年度・期中改定

- 【座談会レポート】自分の能力を最大化させる、セラピストのリアルなAI活用

- 【衆議院選挙】リハビリテーション専門職の候補者、各地で立候補

- 【論点まとめ】リハビリテーションの評価はどう変わる? 令和8年度診療報酬改定を読む

- 【リハ関連抜粋】2026年度診療報酬改定 入院・外来医療等の「中間とりまとめ」了承 ー 中医協

- 令和7年度補正予算の賃上げ支援を読み解く ― リハビリテーション専門職への影響 ―

- ケアプラン連携システム「1年間無料+助成金」で支援 ー 厚労省が導入を後押し

- 【リハ関連抜粋】令和8年度診療報酬改定の議論を整理 ー 中医協

- もっと見る 省略する

情報提供

皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。

この記事を見た人はこんな記事も見ています

-

2025.04.08

“活動が変われば、人生が変わる“ ショッピングリハビリが切り拓く介護予防の新たな可能性|杉村卓哉さん

-

2018.10.04

第2弾「ナースコール!」出版記念!著者、リハ医の川上先生インタビュー

-

2025.08.15

【後編】LGBTQ+の健康課題、リハビリテーションの現場で出来る配慮や支援

-

2025.08.11

【前編】医療現場におけるジェンダー課題 〜LGBTQ+の基礎知識〜

-

2025.06.17

【座談会レポート】40代の作業療法士が語る起業の道のり ー 就労支援施設開設までのリアル

-

2025.05.29

【インタビュー記事】 子どもの健やかな成長を支える、学校保健に理学療法士が貢献

あなたは医療関係者ですか?

ページ上部へ戻る