【お知らせ】

最新情報は「令和6年診療報酬改定特設サイト」をご参照ください。

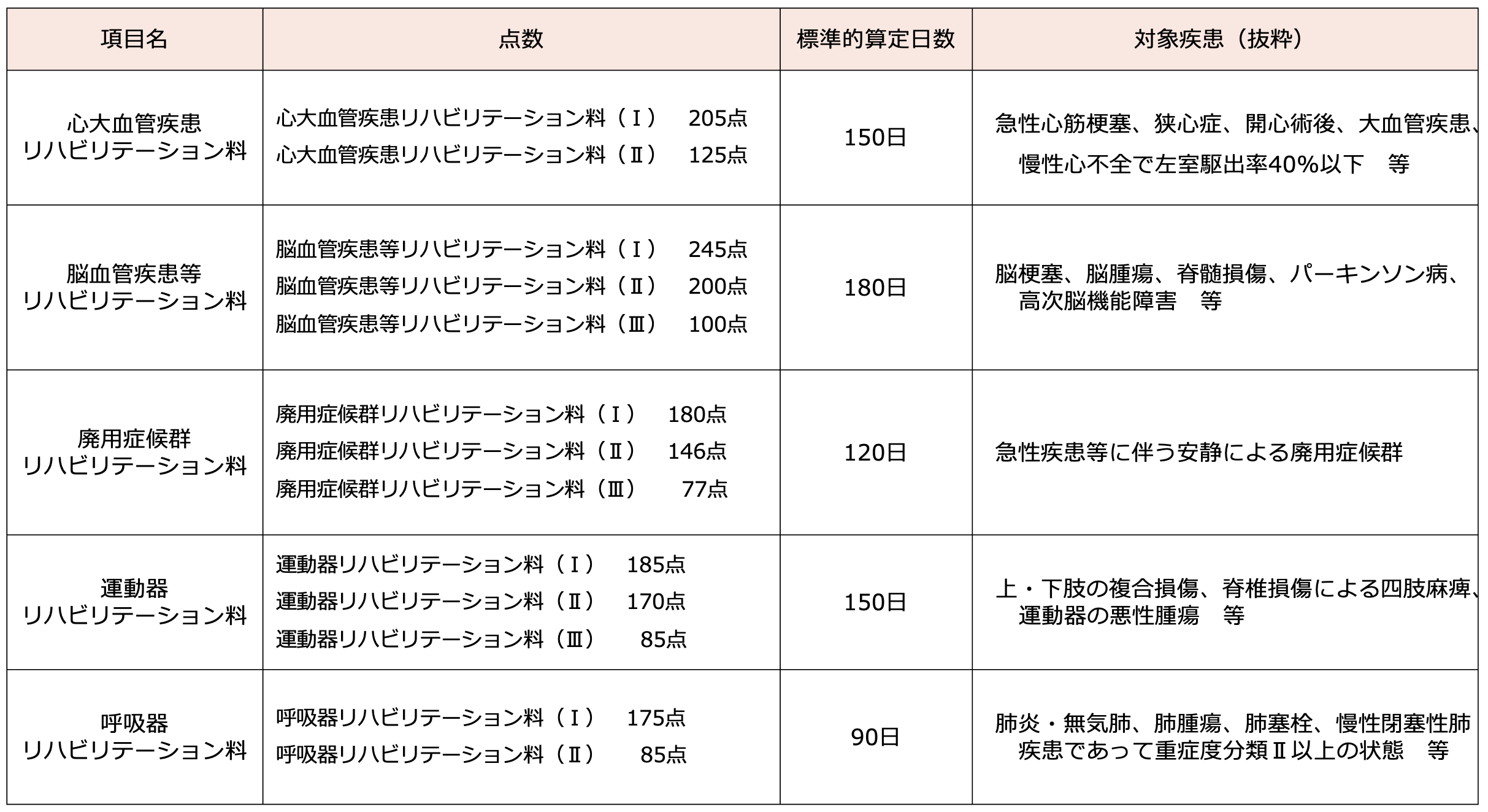

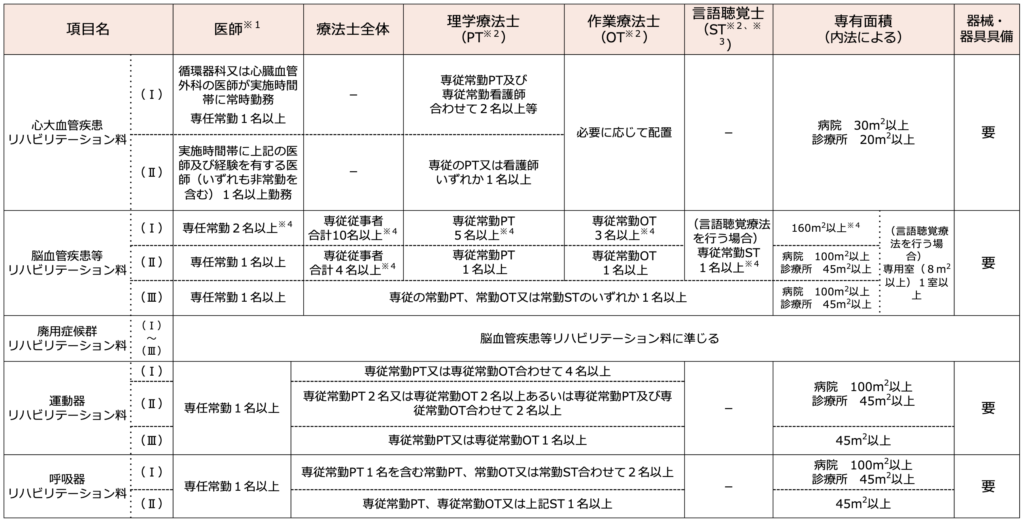

疾患別リハビリテーションの概要

※2 常勤PT・常勤OT・常勤STは、週3日以上かつ週22時間以上の勤務を行っている複数の非常勤職員を組み合わせた常勤換算でも配置可能(ただし、2名以上の常勤職員が要件のものについて、常勤職員が配置されていることとみなすことができるのは、一定の人数まで)

※3 言語聴覚士については、各項目で兼任可能

※4 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)において、言語聴覚療法のみを実施する場合は、上記規定によらず、一定の要件を満たす場合に算定可能

通則:第7部リハビリテーション

- リハビリテーションの費用は、特に規定する場合を除き、第1節の各区分の所定点数により算定する。

- 2リハビリテーションに当たって薬剤を使用した場合は、前号により算定した点数及び第2節の所定点数を合算した点数により算定する。

- 第1節に掲げられていないリハビリテーションであって特殊なものの費用は、同節に掲げられているリハビリテーションのうちで最も近似するリハビリテーションの各区分の所定点数により算定する。

- 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料については、患者の疾患等を勘案し、最も適当な区分1つに限り算定できる。この場合、患者の疾患、状態等を総合的に勘案し、治療上有効であると医学的に判断される場合であって、患者1人につき1日6単位(別に厚生労働大臣が定める患者については1日9単位)に限り算定できるものとする。

- 回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する患者

- 脳血管疾患等の患者のうちで発症後六十日以内のもの

- 入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的として心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)又は呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)を算定するもの

- 区分番号J117に掲げる鋼線等による直達牽引(2日目以降。観血的に行った場合の手技料を含む。)、区分番号J118に掲げる介達牽引、区分番号J118-2に掲げる矯正固定、区分番号J118-3に掲げる変形機械矯正術、区分番号J119に掲げる消炎鎮痛等処置、区分番号J119-2に掲げる腰部又は胸部固定帯固定、区分番号J119-3に掲げる低出力レーザー照射又は区分番号J119-4に掲げる肛門処置を併せて行った場合は、心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料、がん患者リハビリテーション料、集団コミュニケーション療法料又は認知症患者リハビリテーション料の所定点数に含まれるものとする。

- 区分番号B001の17に掲げる慢性疼痛疾患管理料を算定する患者に対して行った心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションに係る費用は、算定しない。

- リハビリテーションは、適切な計画の下に行われるものであり、その効果を定期的に評価し、それに基づき計画を見直しつつ実施されるものである。

<通知> 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について

- リハビリテーション医療は、基本的動作能力の回復等を目的とする理学療法や、応用的動作能力、社会的適応能力の回復等を目的とした作業療法、言語聴覚能力の回復等を目的とした言語聴覚療法等の治療法より構成され、いずれも実用的な日常生活における諸活動の実現を目的として行われるものである。

- 第1節リハビリテーション料に掲げられていないリハビリテーションのうち、簡単なものの費用は、算定できないものであるが、個別に行う特殊なものの費用は、その都度当局に内議し、最も近似するリハビリテーションとして準用が通知された算定方法により算定する。

- 各区分におけるリハビリテーションの実施に当たっては、全ての患者の機能訓練の内容の要点及び実施時刻(開始時刻と終了時刻)の記録を診療録等へ記載すること。カルテ記載のポイントを解説疾患別リハビリテーションの実施については機能訓練の内容の要点や開始時間と終了時間の記載が必須です。

- 区分番号「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、区分番号「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料、区分番号「H002」運動器リハビリテーション料及び区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料(以下この部において「疾患別リハビリテーション料」という。)に掲げるリハビリテーション(以下この部において「疾患別リハビリテーション」という。)の実施に当たっては、医師は定期的な機能検査等をもとに、その効果判定を行い、別紙様式21を参考にしたリハビリテーション実施計画書をリハビリテーション開始後原則として7日以内、遅くとも14日以内に作成する必要がある。また、リハビリテーション実施計画書の作成時及びその後(疾患別リハビリテーション料の各規定の「注4」並びに区分番号「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料及び区分番号「H002」運動器リハビリテーション料の「注5」にそれぞれ規定する場合を含む。)3か月に1回以上(特段の定めのある場合を除く。)、患者又はその家族等に対して当該リハビリテーション実施計画書の内容を説明の上交付するとともに、その写しを診療録に添付すること。なお、リハビリテーション実施計画書の作成前に疾患別リハビリテーションを実施する場合には、医師が自ら実施する場合又は実施するリハビリテーションについて医師の具体的指示があった場合に限り、該当する疾患別リハビリテーション料を算定できる。

また、疾患別リハビリテーションを実施している患者であって、急性期又は回復期におけるリハビリテーション料を算定する日数として、疾患別リハビリテーション料の各規定の「注1」本文に規定する日数(以下「標準的算定日数」という。)を超えて継続して疾患別リハビリテーションを行う患者(疾患別リハビリテーション料の各規定の「注4」並びに区分番号「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料及び区分番号「H002」運動器リハビリテーション料の「注5」にそれぞれ規定する場合を除く。)のうち、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合(特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に掲げる患者であって、別表第九の九第一号に掲げる場合)は、継続することとなった日を診療録に記載することと併せ、継続することとなった日及びその後1か月に1回以上、FIMの測定により当該患者のリハビリテーションの必要性を判断するとともに、リハビリテーション実施計画書を作成し、患者又はその家族等に説明の上交付するとともに、その写しを診療録に添付することとし、かつ、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の「別添2」の「様式42の2」に基づき、当該疾患別リハビリテーション料を算定した患者の人数、FIM等について報告を行うこととする(ただし、FIMの測定については、令和4年9月30日までの間にあってはこの限りではない。)。

なお、当該リハビリテーション実施計画書は、①これまでのリハビリテーションの実施状況(期間及び内容)、②前月の状態と比較した当月の患者の状態、③将来的な状態の到達目標を示した今後のリハビリテーション計画と改善に要する見込み期間、④FIM又は基本的日常生活活動度(Barthel Index)(以下この部において「BI」という。)及びその他の指標を用いた具体的な改善の状態等を示した継続の理由等を記載したものであること。「注4」とは

要介護被保険者等以外のものに対して、1月13単位に限り、必要があって標準的算定日数を超えてリハビリテーションを行った患者のことを意味します。「注5」とは

入院中の要介護被保険者等に対して、1月13単位に限り必要があって標準的算定日数を超えてリハビリテーションを行った患者のことを意味します。リハビリテーション実施計画書のポイントを解説疾患別リハビリテーションを開始する際には、リハビリテーション実施計画書を原則として7日以内、遅くとも14日以内に作成する必要があります。また、初回のリハビリテーション計画書が作成出来ていない期間は医師が具体的な指示を出してリハビリテーションを実施する必要があります。 リハビリテーション実施計画書は他に要件が無い場合は原則として3か月に1回以上の頻度でリハビリテーション実施計画書の作成が必要です。

リハビリテーション実施計画書は患者、その家族等に対して内容を説明し交付します。また、その写しを診療録に添付します。

4の2 疾患別リハビリテーションを実施している患者であって、標準的算定日数を超えて継続して疾患別リハビリテーションを行う患者(疾患別リハビリテーション料の各規定の「注4」並びに区分番号「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料及び区分番号「H002」運動器リハビリテーション料の「注5」にそれぞれ規定する場合を除く。)のうち、患者の疾患、状態等を総合的に勘案し、治療上有効であると医学的に判断される場合(特掲診療料の施設基準等別表第九の八第二号に掲げる患者であって、別表第九の九第二号に掲げる場合)は、継続することとなった日を診療録に記載することと併せ、継続することとなった日及びその後3か月に1回以上、リハビリテーション実施計画書を作成し、患者又はその家族等に説明の上交付するとともに、その写しを診療録に添付すること。なお、当該リハビリテーション実施計画書は、

①これまでのリハビリテーションの実施状況(期間及び内容)、

②前3か月の状態と比較した当月の患者の状態、

③今後のリハビリテーション計画等について記載したものであること。

なお、入院中の患者以外の患者に対して、標準的算定日数を超えて継続して疾患別リハビリテーションを提供する場合にあっては、介護保険による訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション又は介護予防通所リハビリテーション(以下「介護保険によるリハビリテーション」という。)の適用について適切に評価し、適用があると判断された場合にあっては、患者に説明の上、患者の希望に基づき、介護保険によるリハビリテーションを受けるために必要な手続き等について指導すること。標準的算定日数を超えて疾患別リハを行う際のポイント別表第九の九第一号(治療継続により状態の改善が期待 できると医学的に判断できる場合)

・継続することになった日を診療録に記載

・1か月に1回以上、FIMの測定にリハビリの必要性を検討

・1ヶ月にリハビリテーション実施計画書を作成

リハビリテーション実施計画書は①〜④に留意

①これまでのリハビリテーションの実施状況(期間及び内容

②前月の状態と比較した当月の患者の状態

③将来的な状態の到達目標を示した今後のリハビリテーション計画と改善に要する見込み期間

④FIM又はBI(Barthel Index)等の指標を用いた改善の状態等を示した継続の理由

・診療報酬明細書の摘要欄に継続の理由を記載

・疾患別リハビリの報告書作成(様式42の2)

別表第九の九第二号(治療上有効と医学的に判断される場合)

・継続することになった日を診療録に記載

・3ヶ月にリハビリテーション実施計画書を作成

リハビリテーション実施計画書は①〜③に留意

①これまでのリハビリテーションの実施状況(期間及び内容)

②前3か月の状態と比較した当月の患者の状態

③今後のリハビリテーション計画

4の3 同一の疾患等に係る疾患別リハビリテーションについては、1つの保険医療機関が責任をもって実施するべきであるが、言語聴覚療法に係る疾患別リハビリテーションについては、言語聴覚療法を実施できる保険医療機関が少ないことを考慮し、当分の間、別の保険医療機関において実施した場合であっても算定することができるものとする。また、区分番号「H007」障害児(者)リハビリテーション料については、その特殊性を勘案し、疾患別リハビリテーション料、区分番号「H007-2」がん患者リハビリテーション料又は区分番号「H007-3」認知症患者リハビリテーション料を算定している保険医療機関とは別の保険医療機関で算定することができるものとする。4の4 リハビリテーション実施計画書及びリハビリテーション実施総合計画書(以下この項において「計画書」という。)については、計画書に患者自ら署名することが困難であり、かつ、遠方に居住している等の理由により患者の家族等が署名することが困難である場合には、疾患別リハビリテーションを当該患者に対して初めて実施する場合(新たな疾患が発症し、新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態となった場合であって、新たな疾患の発症日等をもって他の疾患別リハビリテーションの起算日として当該他の疾患別リハビリテーションを実施する場合を含む。)を除き、家族等に情報通信機器等を用いて計画書の内容等を説明した上で、説明内容及びリハビリテーションの継続について同意を得た旨を診療録に記載することにより、患者又はその家族等の署名を求めなくても差し支えない。ただし、その場合であっても、患者又はその家族等への計画書の交付が必要であること等に留意すること。「原則、複数の医療機関で算定出来ない」についてポイント解説疾患別リハビリテーションは、一つの医療機関が責任を持って実施すべきことから同一疾患に対する複数の医療機関での算定ができません。ただし、医療機関毎に対象とする疾患が違う場合や言語聴覚士に係る疾患別リハビリテーションについてはその限りではありません。リハビリテーション実施計画書の署名が困難な場合についてポイント解説令和4年度診療報酬改定にてリハビリテーション実施計画書の取り扱いが緩和されました。患者自ら署名することが困難であったり、家族が遠方に居住していることから来院が困難などの理由によりリハビリテーション実施計画書の署名が困難である場合には、家族等に電話などの情報通信機器等を用いて説明し、同意を得た場合は、その内容を診療録に記載することで良いことになりました。リハビリテーション計画書の署名は無くても問題ありません。ただし、その場合でもリハビリテーション計画書の交付は必須となることから、後日に家族に手渡すことなどの対応が必要です。さらに、リハビリテーション実施計画書の初回は必ず署名であり電話などの説明では対応出来ないことも気をつける必要があります。 - 疾患別リハビリテーション料の点数は、患者に対して20分以上個別療法として訓練を行った場合(以下この部において「1単位」という。)にのみ算定するものであり、訓練時間が1単位に満たない場合は、基本診療料に含まれる。

- 届出施設である保険医療機関内において、治療又は訓練の専門施設外で訓練を実施した場合においても、疾患別リハビリテーションとみなすことができる。

また、当該保険医療機関外であっても、以下の(1)から(4)までを全て満たす場合は、1日に3単位に限り疾患別リハビリテーションとみなすことができる。なお、訓練の前後において、訓練場所との往復に要した時間は、当該リハビリテーションの実施時間に含まない。また、保険医療機関外でリハビリテーションを実施する際には、訓練場所との往復を含め、常時従事者が付き添い、必要に応じて速やかに当該保険医療機関に連絡、搬送できる体制を確保する等、安全性に十分配慮すること。

(1)当該保険医療機関に入院中の患者に対する訓練であること。

(2)疾患別リハビリテーション料のいずれかを算定するものであること。

(3)以下の訓練のいずれかであること。

ア 移動の手段の獲得を目的として、道路の横断、エレベーター、エスカレーターの利用、券売機、改札機の利用、バス、電車等への乗降、自動車の運転等、患者が実際に利用する移動手段を用いた訓練を行うもの

イ 特殊な器具、設備を用いた作業(旋盤作業等)を行う職業への復職の準備が必要な患者に対し、当該器具、設備等を用いた訓練であって当該保険医療機関内で実施できないものを行うもの

ウ 家事能力の獲得が必要である患者に対し、店舗における日用品の買い物、居宅における掃除、調理、洗濯等、実際の場面で家事を実施する訓練(訓練室の設備ではなく居宅の設備を用いた訓練を必要とする特段の理由がある場合に限る。)を行うもの

(4)専ら当該保険医療機関の従事者が訓練を行うものであり、訓練の実施について保険外の患者負担(公共交通機関の運賃を除く。)が発生しないものであること。生活機能に関するリハビリテーションの実施場所の拡充のポイント解説社会復帰等を指向したリハビリテーションの実施を促すため、平成28年度診療報酬改定にて導入されました。IADL(手段的日常生活活動)や社会生活における活動の能力の獲得のために、実際の状況における訓練を行うことが必要な場合に限り、医療機関外におけるリハビリテーションを1日3単位まで疾患別リハビリテーションの対象に含めることが出来ます。主な目的は下記が想定されます。

①移動の手段の獲得

②設備を用いた復職

③家事能力の獲得 - 疾患別リハビリテーション料は、患者1人につき1日合計6単位(別に厚生労働大臣が定める患者については1日合計9単位)に限り算定できる。

当該別に厚生労働大臣が定める患者のうち「入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的として区分番号「H000」心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、区分番号「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、区分番号「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、区分番号「H002」運動器リハビリテーション料(Ⅰ)又は区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)を算定するもの」とは、訓練室以外の病棟等(屋外を含む。)において、早期歩行自立及び実用的な日常生活における諸活動の自立を目的として、実用歩行訓練・日常生活活動訓練が行われた患者であること。ただし、平行棒内歩行、基本的動作訓練としての歩行訓練、座位保持訓練等のみを行っている患者については含まれない。 - 疾患別リハビリテーション料は、患者の疾患等を総合的に勘案して最も適切な区分に該当する疾患別リハビリテーション料を算定する。ただし、当該患者が病態の異なる複数の疾患を持つ場合には、必要に応じ、それぞれを対象とする疾患別リハビリテーション料を算定できる。例えば、疾患別リハビリテーション料のいずれかを算定中に、新たな疾患が発症し、新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態となった場合には、新たな疾患の発症日等をもって他の疾患別リハビリテーションの起算日として、それぞれの疾患別リハビリテーション料を算定することができる。この場合においても、1日の算定単位数は前項の規定による。最も適切な疾患別リハビリテーション料を算定についてのポイント解説疾患別リハビリテーション料は、患者の疾患等を総合的に勘案して最も適切な区分に該当する疾患別リハビリテーション料を算定します。また、新たに別の疾病が発生するなど対象とする疾患が別に発生した場合は他の疾患別リハビリテーションを算定することが出来ます。ただし、一日に算定できる単位数は複数の疾患であっても各々の疾患別リハビリテーションの算定単位数を合計し一日6単位(別に厚生労働大臣が指定する状態の場合は9単位)までとなります。

- 疾患別リハビリテーションを実施する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に、疾患名及び当該疾患の治療開始日又は発症日、手術日又は急性増悪(当該疾患別リハビリテーションの対象となる疾患の増悪等により、1週間以内にFIM又はBIが10以上(「難病の患者に対する医療等に関する法律」第5条第1項に規定する指定難病については5以上とする)低下するような状態等に該当する場合をいう。以下この部において同じ。)の日(以下この部において「発症日等」という。)を記載すること。また、標準的算定日数を超えて継続して疾患別リハビリテーションを行う患者(疾患別リハビリテーション料の各規定の「注4」並びに区分番号「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料及び区分番号「H002」運動器リハビリテーション料の「注5」にそれぞれ規定する場合を除く。)のうち、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合(特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に掲げる患者であって、別表第九の九第一号に掲げる場合)は、①これまでのリハビリテーションの実施状況(期間及び内容)、②前月の状態との比較をした当月の患者の状態、③将来的な状態の到達目標を示した今後のリハビリテーション計画と改善に要する見込み期間、④FIM又はBI及びその他の指標を用いた具体的な改善の状態等を示した継続の理由を摘要欄に記載すること。ただし、リハビリテーション実施計画書を作成した月にあっては、改善に要する見込み期間とリハビリテーション継続の理由を摘要欄に記載した上で、当該計画書の写しを添付することでも差し支えない。なお、継続の理由については、具体的には次の例を参考にして記載すること。継続理由の例文

本患者は、2008年9月21日に脳出血を発症し、同日開頭血腫除去術を施行した。右片麻痺を認めたが、術後に敗血症を合併したため、積極的なリハビリテーションが実施できるようになったのは術後40日目からであった。2009年2月中旬まで1日5単位週4日程度のリハビリテーションを実施し、BIは45点から65点に改善を認めた。3月末に標準的算定日数を超えるが、BIの改善を引き続き認めており、リハビリテーションの開始が合併症のために遅れたことを考えると、1か月程度のリハビリテーション継続により、更なる改善が見込めると判断される。診療報酬明細書の摘要欄に記載すべき内容について疾患別リハビリテーションを実施する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に以下の①〜③について記載する必要があります。

①疾患名、

②治療開始日又は発症日、手術日又は急性増悪日

③継続の理由(状態の改善が期待できると医学的に判断されるために標準的算定日数を超えてリハビリテーションを実施する場合に記載が必要。リハビリテーション実施計画書の添付でも良い)

*継続の理由については例文を参照ください。

令和4年3月31日 厚生労働省保険局医療課 事務連絡

令和4年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について

【参考】関連する疑義解釈など

問201 リハビリテーション実施計画書及びリハビリテーション実施総合計画書について、「計画書に患者自ら署名することが困難であり、かつ、遠方に居住している等の理由により患者の家族等が署名することが困難である場合には、(中略)家族等に情報通信機器等を用いて計画書の内容等を説明した上で、説明内容及びリハビリテーションの継続について同意を得た旨を診療録に記載することにより、患者又はその家族等の署名を求めなくても差し支えない。ただし、その場合であっても、患者又はその家族等への計画書の交付が必要であること等に留意すること」とあるが、

①この場合、医師が計画書の内容等の説明等を行う必要があるか。

②診療録に計画書を添付することをもって、「説明内容及びリハビリテーションの継続について同意を得た旨を診療録に記載すること」に代えることはできるか。

③交付する計画書の署名欄はどのように取り扱えばよいか。

(答) それぞれ以下のとおり。

①そのとおり。

②不可。家族等への説明を行った医師による診療録への記載が必要である。

③当該計画書を作成した医師が、計画書の署名欄に、同意を取得した旨、同意を取得した家族等の氏名及びその日時を記載すること。

カテゴリ:リハビリテーション実施計画書、疾患別リハビリテーション料

通知日:令和4年03月31日

問202 前問(問201)のリハビリテーション実施計画書及びリハビリテーション実施総合計画書の署名の取扱いに関し、「疾患別リハビリテーションを当該患者に対して初めて実施する場合(新たな疾患が発症し、新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態となった場合であって、新たな疾患の発症日等をもって他の疾患別リハビリテーションの起算日として当該他の疾患別リハビリテーションを実施する場合を含む。)を除き」とあるが、他の保険医療機関から転院した患者であって、転院前から継続して疾患別リハビリテーションを実施するものについては、どのように考えればよいか。

(答) 署名の取扱いについては、「疾患別リハビリテーションを初めて実施する場合」に該当するものとして取り扱うこと。

カテゴリ:リハビリテーション実施計画書、疾患別リハビリテーション料

通知日:令和4年03月31日

問203 標準的算定日数を超えて、1月に13単位以内の疾患別リハビリテーションを行っている患者について、1月に1回以上FIMの測定を行う必要があるか。

(答) 原則として測定を行う必要がある。

カテゴリ:疾患別リハビリテーション料

通知日:令和4年03月31日

問4 区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準において、「公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院」とあるが、公益財団法人日本医療機能評価機構による医療機能評価において、副機能としてリハビリテーション病院の評価を受けている病院についても該当するか。

(答) 該当しない。

カテゴリ:回復期リハビリテーション病棟入院料

通知日:令和4年05月13日

問11 日常生活機能評価による測定対象から除外する患者に「短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った患者」が追加されたが、具体的にはどのような取扱いとなるのか。

(答) 入院期間中に短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った患者について、測定対象から除くこと。

カテゴリ:回復期リハビリテーション病棟入院料、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料

通知日:令和4年04月28日

問12 日常生活機能評価による測定対象から除外する患者のうち、

・短期滞在手術等基本料を算定する患者

・DPC対象病院において、短期滞在手術等基本料3を算定する手術、検査又は放射線治療を行った患者(入院した日から起算して5日までに退院した患者に限る。)

・短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った患者

について、短期滞在手術等基本料1と短期滞在手術等基本料3のいずれも算定できる手術等を実施した患者であって、入院した日から起算して6日目以降も継続して入院しているものについては、どのような取扱いとなるのか。

(答) 入院した日から起算して5日までの期間においては、「短期滞在手術等基本料3を算定している患者」又は「DPC対象病院において、短期滞在手術等基本料3を算定する手術、検査又は放射線治療を行った患者」として日常生活機能評価による測定対象から除外し、6日目以降においては測定対象に含むこと。

カテゴリ:回復期リハビリテーション病棟入院料、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料

通知日:令和4年04月28日

問46 区分番号「A101」療養病棟入院基本料及び区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料について、脳血管疾患等により療養病棟入院基本料を算定する病棟に入院している患者が、令和2年3月31日以前から回復期リハビリテーションを要する状態に該当しており、令和2年4月1日以降に当該保険医療機関の回復期リハビリテーション病棟に転棟した場合においては、留意事項通知により「医療上特に必要がある場合に限り回復期リハビリテーション病棟から他の病棟への移動が認められる」こととされているが、当該患者が脳血管疾患等を有することをもって、「医療上特に必要がある場合」に該当するものとして、再度療養病棟入院基本料を算定する病棟に当該患者を転棟させることは可能か。

(答) 当該患者を同一保険医療機関の療養病棟に再度移動させることは、原則として認められない。

カテゴリ:回復期リハビリテーション病棟入院料、療養病棟入院基本料

通知日:令和4年03月31日

問122 区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料1及び3の施設基準における「第三者の評価」について、ISO(国際標準化機構)9001の認証は該当するか。

(答) 該当する。

カテゴリ:回復期リハビリテーション病棟入院料

通知日:令和4年03月31日

問2-6 DPC対象病院において、回復期リハビリテーション病棟入院料又は緩和ケア病棟入院料を算定する一般病棟に入院している者のうち、当該入院料の算定対象外となる患者については包括評価の対象となるのか。

(答) 入院している病棟(床)で判断するため、包括評価の対象とならない。

カテゴリ:医科診療報酬点数表関係(DPC)、回復期リハビリテーション病棟入院料、緩和ケア病棟入院料

通知日:令和4年03月31日

問123 区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準において、「許可病床数が200未満の保険医療機関の一般病床において、地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合にあっては、ウ又はエについては、当該保険医療機関内に救急外来を有していること又は24時間の救急患者を受け入れていることにより当該基準を満たすものとみなすものであること」とあるが、「当該保険医療機関内に救急外来を有していること」とは、当該保険医療機関が「救急医療対策事業実施要項」(昭和52年7月6日医発第692号)に定める「救命救急センター」である必要があるということか。

(答) 当該保険医療機関が「救命救急センター」である必要はなく、当該保険医療機関内に救急患者を受け入れる外来が設置されていればよい。

カテゴリ:地域包括ケア病棟入院料

通知日:令和4年03月31日

問3 区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準(10)について、「オ 訪問看護ステーションが当該保険医療機関と同一の敷地内に設置されていること。」とされているが、当該訪問看護ステーションの開設者は当該保険医療機関と同一である必要はあるか。

(答) 原則として当該訪問看護ステーションの開設者は当該保険医療機関と同一である必要がある。ただし、当該保険医療機関と退院支援、訪問看護の提供における24時間対応や休日・祝日対応、人材育成等について連携している場合は、同一でなくても差し支えない。

カテゴリ:地域包括ケア病棟入院料

通知日:令和04年08月24日

個別改定項目(リハビリ関連)

- 早期離床・リハビリテーション加算の見直し

- 早期離床・リハビリテーション加算における職種要件の見直し

- 地域包括ケア病棟入院料の評価体系の見直し

- 地域包括ケア病棟入院料の見直し

- 回復期リハビリテーション病棟入院料の評価体系及び要件の見直し

- 回復期リハビリテーションを要する状態の見直し

- 特定機能病院においてリハビリテーションを担う病棟の評価の新設

- 療養病棟入院基本料に係る経過措置の見直し

- 訪問看護指示書の記載欄の見直し

- 質の高い在宅歯科医療の提供の推進

- 医療機関におけるICTを活用した業務の効率化・合理化

- 療養・就労両立支援指導料の見直し

- 歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)の評価の見直し

- 生活習慣病管理料の見直し

- 施設入居時等医学総合管理料におけるオンライン在宅管理に係る評価の新設

- 外来医療等におけるデータ提出に係る評価の新設

- 摂食嚥下支援加算の見直し

- 疾患別リハビリテーション料の見直し

- リハビリテーション実施計画書の署名欄の取扱いの見直し

- 運動器リハビリテーション料の見直し

- 精神科救急医療体制の整備の推進

- 小児運動器疾患指導管理料の見直し

- 透析中の運動指導に係る評価

- 継続的な二次性骨折予防に係る評価の新設